建売住宅の賢い選び方|後悔しない家探しのポイントを16個解説

建売住宅は、注文住宅と比べると価格を抑えやすく、実際に完成した物件を内覧したうえで購入できるなどのメリットがあります。 一方で、物件の間取りや生活動線が、将来的な変化を含めて、ライフスタイルや家族構成に合うかを確認することが重要です。 また、土地と建物を一括で購入するため、生活利便性や周辺環境が合うかも併せてチェックしなければ後悔しかねません。 そこで、本記事では、建売住宅の賢い選び方を、次の5つの視点から解説します。 1.立地・周辺環境 2.間取り 3.設備・住宅性能 4.保証・アフターサービス 5.資金計画・資産性 気づきにくい失敗事例もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

建売住宅を選ぶときは5つの視点でチェック

建売住宅の最大のメリットは、注文住宅より価格を抑えやすい点です。

土地の一括購入や共通の建材・設備・仕様を採用し、間取り(プラン)を標準化することでコスト削減しているため、比較的手頃な価格で購入できます。

建売住宅は、すでに設計・施工された住宅を購入するため、注文住宅よりもシンプルな手続きで済むのも特徴です。完成済みの物件を実際に内覧し、住み心地を体感しながら購入するか判断できる点もメリットといえるでしょう。

ただし、建売住宅は土地と建物を一括で購入するため、選び方では注意すべき点もあります。ポイントを押さえた賢い選び方で、理想のマイホームを手に入れたいものです。

次の章から建売住宅の賢い選び方を5つの視点でご紹介します。

- 立地・周辺環境

- 間取り

- 設備・住宅性能

- 保証・アフターサービス

- 資金計画・資産性

建売住宅の賢い選び方|立地・周辺環境

土地と建物を一括で購入する建売住宅では、立地や周辺環境の良し悪しが暮らしやすさに直結します。

下記の5点を重点的にみると良いでしょう。

- 通勤・通学の利便性と生活のしやすさ

- 周辺施設や建物が与える影響

- 日当たり・風通し

- 前面道路との接道状況

- 災害リスク

1.通勤・通学の利便性と生活のしやすさ

通勤・通学の利便性と生活のしやすさは、次のような点に着目して確認することが大切です。

- 通勤・通学の時間と経路

- 買い物施設や商業施設の充実度

- 病院や公共施設の数・アクセス

まず、最寄り駅やバス停までの距離や坂道の有無、電車やバスの本数、実際に歩いたときの所要時間を確認しましょう。

物件情報の「徒歩○分」は通常80mを1分として計算されていますが、実際に歩くと高低差や信号の数によって異なることも少なくありません。

また、駅まで徒歩10分以内の立地でも、最寄り駅の電車の本数が少ないと出勤時間に影響するなど、想定外のストレスが溜まる場合もあります。

次に、スーパーやドラッグストア、コンビニなどの買い物施設が徒歩圏内にあるかどうかを確認しましょう。アクセスだけでなく、品揃えや営業時間も重要なポイントです。

日々の食料品や日用品が手軽に買える環境であるかどうかは、生活の質を大きく左右します。普段買う商品が取り扱われているか、併せて確認しておくと安心です。

最後に、万が一の病気やケガに備えて、近くにどういった病院やクリニックがあるか確認しましょう。特に徒歩で行ける医療機関があれば、体調が悪い中での電車移動や運転の必要がなく便利です。

小さな子どもがいる家庭では、近くに公園や図書館などの公共施設があるかどうかも重要になります。また、交番が近くにあると治安や防犯の面でも安心です。

2.周辺施設や建物が与える影響

周辺の施設や建物は、住みごこちに影響を与えます。将来の変化も見据えながら次の点を確認しましょう。

- 地域の雰囲気や住民層

- 用途地域・将来の変化の予測

子育て世帯が多い地域は、スーパーやドラッグストアなどの買い物施設、児童館や公園などの公共施設、学校・塾などの教育施設が充実している傾向があります。

繁華街に近いエリアは飲食店が多く便利な反面、騒音が気になる、街の雰囲気がにぎやかすぎるなど、希望する生活スタイルと合わない可能性もあるため、実際に歩いて慎重に判断しましょう。平日と休日の朝晩で、それぞれの雰囲気や実態をチェックしておくと、より良い判断材料になります。

また、用途地域を把握しておくことも大切です。

「用途地域」とは、都市計画法で定められた建築できる建物の種類や規模などを制限する規定です。用途地域を知ることで、将来の街の変化を予測する手がかりにもなります。

たとえば、商業系の地域では、将来的に高層ビルや大規模商業施設が建つ可能性も高く、景観や日当たり、交通の状況などに影響を与える可能性があります。

一方、住居系の用途地域のなかには、静かな環境が保たれやすい反面、飲食店やスーパーなどの店舗が少なく、生活利便性の低さを感じる地域もあります。

また、隣が空き地や老朽化した空き家の場合、のちにどのような建物が建つのかが不透明なため、慎重な判断が必要です。

3.日当たり・風通し

日当たりや風通しの良さは住み心地の良し悪しに直結するため、将来の周辺環境の変化を含めてしっかりと確認が必要です。

日当たりは時間帯によって変わるため、できるだけ異なる時間帯に現地で確認します。日当たりの悪さが気になる物件であれば、日射しが低くなる冬場の日照時間を予測しながらチェックしてみましょう。

風通しの良さは、「窓が2方向以上にあるか」「隣の建物との距離が近すぎないか」などを確認します。

また、近隣に大きな空き地がある場合、将来的に高層の建物が建つと、日当たりや風通しが変わる可能性があります。用途地域と合わせて確認することが賢明な方法です。

さらに、隣接住戸との距離が近い場合、生活音やプライバシーの問題が生じる可能性があります。たとえば、隣接住戸と窓の位置がかぶっている場合、お互いに家の中が丸見えになってしまうため、なかなか窓を開けられない…というような状況になる可能性があります。

窓の位置やバルコニーの向きなど、どの程度プライバシー性が確保されているかもチェックしましょう。

4.前面道路との接道状況

「前面道路」とは、家の敷地に面している道路のことです。

前面道路の幅員や接道状況は、生活環境だけでなく、住宅の将来的な資産価値にも影響する可能性があります。

まず、前面道路の制限として、セットバック(前面道路の必要な道路幅を確保するために、敷地の境界線を後退させる義務)が必要かどうかが重要です。

セットバックが必要な土地の場合、土地の有効面積が小さくなるだけでなく、将来の建て替えに影響する可能性があります。セットバックの有無、面積は住宅会社に確認すればわかります。

道路の幅員が狭い場合、車の出し入れや対向車とのすれ違いに不便がないかを確認することも大切です。敷地と前面道路の高低差がある場合は、雨水が敷地内に流れ込むリスクなどもチェックしましょう。

さらに、前面道路が公道ではなく私道の場合、固定資産税などの私道負担の有無や管理状況、共有者との取り決め事項の確認が重要です。

私道の場合、原則として私道所有者が配管や整備などの維持管理を行う必要があります。

私道所有者としての義務や負担をしっかりと確認し理解していなければ、のちのち私道の共有者とトラブルに発展する可能性があります。

住宅会社にどのような制約があるかをしっかり説明してもらい、十分に理解したうえで購入するか判断しましょう。

5.災害リスク

国や自治体が公表するハザードマップを活用し、津波、河川氾濫時の浸水、土砂災害などの危険性を調べましょう。自治体のサイトで過去の浸水履歴も調べておくと安心です。

低地や水はけの悪い土地は、湿気がこもりやすく建物の劣化を早める要因となります。雨の強い日に現地を訪れると、水の流れやたまりやすい場所が分かります。

道路からの水が流れ込みやすい土地は、集中豪雨などで浸水しやすいため注意が必要です。

さらに、地震のリスクを把握することも大切です。

地震発生時の家の揺れやすさは、建物の耐震性だけでなく地盤によっても異なります。地盤調査の結果を確認・理解すると同時に、その土地の過去の利用状況(地歴)を調べることも有効です。

過去に沼地や田んぼなどの地歴がある土地は、地盤が軟弱であることが多い傾向にあります。地盤調査の結果から、地盤改良工事が適切になされていれば問題はありませんが、しっかりと確認しておきましょう。

建売住宅の賢い選び方|間取り

間取りの選択は、生活のしやすさや家事の効率性と密接な関係にあります。以降で、建売住宅の賢い間取りの選び方を具体的にご紹介します。

- 家事・生活動線

- 収納計画

- 家族構成・ライフスタイルとの整合性

1.家事・生活動線

毎日の家事・生活動線がスムーズであれば、時間と労力を減らし、ストレスの少ない生活を実現できます。

ポイントは、家具やソファなどを配置した状態で、家事や生活の行動パターンをイメージしてチェックすることです。

たとえば、キッチンと洗濯・収納スペースの位置関係から、料理をしながら洗濯や掃除などの家事を並行して進めやすいかを確認できます。

併せて、洗濯機置き場からベランダや物干し場までの移動のしやすさもチェックしましょう。雨天時に室内干しをしたい方は、その空間が確保できそうかも要確認です。

また、キッチンとリビング・ダイニングの位置関係も重要です。

料理の運びやすさに加え、家族とのコミュニケーションがとりやすいか、小さな子どもに目を配りながら家事ができるかなどを確認しましょう。

また、子どもが帰宅後にリビングを通らずに、玄関から直接2階に上がれる間取りだと、自然なコミュニケーションの機会が減ってしまう可能性もあります。

帰宅後、家族がどのように行動するかもイメージしながら間取りをチェックすることで、ライフスタイルに合った快適な家を選択できます。

2.収納計画

収納計画では、子どもの数やライフスタイルを考慮しながら、必要な収納量が確保できているか確認しましょう。

一般的に、適切な収納スペースの目安(収納率)は、延床面積の10~15%と言われています。ただし、収納率は面積のみの指標ですので、収納の高さや建物の梁の影響も考慮して、確認する必要があります。

キャンプや登山などのアウトドア系の用品が多く、広めの収納スペースを必要とする場合は、玄関や敷地内にそのスペースが確保できるかもチェックしましょう。

また、収納量だけでなく、使いやすい設置場所であるかも重要なポイントです。家事動線を具体的にイメージしながら、利用場所と収納の位置関係をチェックするとよいでしょう。

たとえば、ウォークインクローゼットがある間取りでは、生活動線の観点から、朝の身支度がしやすいよう寝室近くに設置されることが多い傾向です。

3.家族構成・ライフスタイルとの整合性

子どもの誕生や将来の独立など、将来的な家族構成の変化も視野に入れて、部屋数や広さを考えましょう。

子どもの年齢差や性別の違いによって、個室が必要となる時期が異なることもあります。将来的に間仕切りで部屋を増やせるかなど、子どもの成長に合わせて柔軟に対応できる間取りかチェックすることも必要です。

また、自宅でのリモートワークが多い場合、「集中して仕事しやすい」あるいは「子どもを見ながら仕事しやすい」など、必要性や状況に応じて間取りをチェックしてみましょう。

建売住宅の賢い選び方|設備・住宅性能

建売住宅を選ぶ際、設備や住宅性能に目を向けることで、より快適で安心な住まいを見極めることができます。以降で、チェックしておきたいポイントをご紹介します。

- 住宅設備の仕様・使いやすさ

- 断熱性や耐震性

- 建材のグレード・耐久性

- コンセント・スイッチの位置と数

1.住宅設備の仕様・使いやすさ

水回りの設備は、機能や仕様に加えて、使いやすさとお手入れのしやすさをしっかりと確認しましょう。

たとえば、キッチンであれば、キッチンのタイプをはじめ、天板の素材、シンクの広さや使いやすさ、コンロの配置・数、コンロはIH・ガスのどちらか、食洗機のタイプやサイズ、浄水器付き水栓の有無までこまかくチェックしましょう。

湿気がこもりやすいバスルームはリラックスできる空間であると同時に、掃除のしやすさも大切です。

浴槽の形状や素材、床や壁材のメンテナンス性、シャワー設備や換気機能など、一つひとつ確認しましょう。水垢が目立つ色の建材かどうかも、気になる方はチェックが必要です。

また、窓やサッシ、玄関ドアの仕様・性能も、家の断熱性や防音性、防犯性に関係するため重要なチェックポイントです。複層ガラスの採用や施錠システムの防犯性も合わせて確認しましょう。

2.断熱性や耐震性

断熱性や耐震性は、長く健康で安心して暮らすために大切な住宅性能です。

高い断熱性が確保された家は、夏は涼しく冬は暖かい環境を保ちやすく快適なうえ、冷暖房費の節約にもつながります。

また、屋外と屋内の温度差が少ないため結露の発生を防げることから、カビの発生を抑制し、建物(構造材)の劣化を防ぎやすく耐久性にもプラスに働きます。

なお、2025年(令和7)年4月より、住宅ローン減税を利用するために、すべての新築住宅に対して「一定の省エネ基準への適合」が義務化されています。

また、耐震性は建物の耐震等級(1~3)を確認するほか、地盤調査の結果で土地の強度を確認しましょう。

断熱性や耐震性は、住宅性能表示制度を利用している物件であれば、性能評価書で確認できます。住宅性能表示評価書を取得していなくても、性能ごとに等級を取得しているケースもあります。

建売住宅を選ぶ際は、間取りや価格だけでなく、長期的な住み心地やランニングコストに影響する住宅性能を考慮に入れて選ぶことが大切です。

3.建材のグレード・耐久性

建売住宅を選ぶ際は、外壁や内装に使われている建材のグレードや耐久性もチェックします。

特に、屋根や外壁材はメンテナンスコストがかかりやすいため、どのような材料が使われ、何年ごとに塗り替えや張り替えが必要かを確認しましょう。

たとえば屋根材の場合、スレート屋根は建売住宅で採用されることも多く、約15~20年で塗装や補修が必要です。その一方、ガルバリウム鋼板の屋根材は耐久性が高く、補修や張り替えの頻度を抑えやすいといえます。

建売住宅では、価格を抑えるために標準的な建材が使われることが多い傾向です。

採用されている建材の種類やグレードによって耐久性や手入れのしやすさは異なり、将来的なメンテナンスコストが変わる点に注意しましょう。

4.コンセント・スイッチの位置と数

部屋ごとに、コンセントやスイッチの数・配置を確認しましょう。このとき、家具やソファ、ベッドなどの配置をイメージしながらチェックすることがポイントです。

リビングではテレビやWi-Fiルーター、スマート家電の使用、キッチンでは冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、電気ケトルなど複数の家電の使用を考慮し、数と配置を確認します。

寝室では、ベッドの配置に合わせて、スマートフォンの充電のしやすさなどもチェックしておくとよいでしょう。

また、照明のスイッチの位置も、暮らしやすさに影響します。

たとえば、玄関では、帰宅時すぐに届きやすい位置に照明のスイッチがあると出入りがスムーズですし、リビングでは、入り口とソファ付近の両方に設置されていると便利です。

寝室の入口と枕元の両方にスイッチがあれば、就寝時に立ち上がって消灯する手間が省け、階段や廊下に上下階で連動するスイッチがあると、照明の消し忘れを防ぎやすいでしょう。

建売住宅の賢い選び方|保証・アフターサービス

保証やアフターサービスは、快適に生活するうえでも、メンテナンスコストの面でも非常に大切です。

新築住宅には、法律で定められた10年間の瑕疵担保責任保険が適用され、構造耐力上主要な部分(基礎、柱、横架材など)や雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁など)の欠陥に対する、修繕費などの補填保証が義務づけられています。

しかし、内装や設備に関しては対象外となるため、住宅会社が提供する独自の保証やアフターサービスを確認することが重要です。

キッチンやバス、洗面などの不具合に対する住宅設備保証や地盤保証、シロアリ保証、防蟻保証など、提供している保証内容や保証期間は各社異なります。

どういった条件でどの範囲まで保証が受けられるかを前もって確認しておくことが大切です。

また、定期点検は、一般的に引き渡しから半年、1年、2年、5年、10年といったタイミングで実施されます。点検項目や範囲、有償と無償対応の違いを事前に確認しましょう。

建売住宅の賢い選び方|資金計画・資産性

注文住宅と比べると資金計画が立てやすい建売住宅ですが、長期的な視点で予算や住宅ローン返済計画を検討することが大切です。チェックしたい3つの項目をご紹介します。

- 適正な予算・住宅ローン借入金額

- 住宅ローン返済以外の維持費

- 資産性の高さと必要性

1.適正な予算・住宅ローン借入金額

自分にとって適正な予算・資金計画になっているかを、準備できる自己資金と無理のない住宅ローン借入金額から判断することが重要です。

無理のない借入金額を判断する目安の一つに「返済負担率」があります。

「返済負担率」は、年収に対する住宅ローン返済やその他の返済額が占める割合です。無理のない返済負担率の目安は、20~25%と言われています。

たとえば、年収600万円の場合であれば、年間の返済額は120万~150万円になります。月々の返済額は、10万~12.5万円です(ボーナス返済なしの場合)。

そして、毎月の返済額から返済期間や適用金利を設定し、無理のない借入金額を判断します。

金融機関や住宅会社で返済シミュレーションを作成してもらうこともできますので、相談してみましょう。

2.住宅ローン返済以外の維持費

適切な資金計画を立てるために、住宅ローン以外にかかる維持費を把握しておくことも重要です。

建売住宅の主な維持費には、固定資産税、火災保険料、将来の修繕・メンテナンス費用の積み立てがあります。

火災保険料は、立地や家族構成に合わせて補償内容や保険金額を最適化することで、保険料を抑えられます。

また、立地条件や建材の耐久性によって変わりますが、一般的に、新築から15年~20年程度経過すると、屋根・外壁などの補修費用がかかり出す傾向にあります。

屋根や外壁のほかにも、給湯器やキッチンなどの各設備も順次取り換えが必要になってきます。急にまとまった修繕資金が必要となっても困らないように、毎月積み立てておくと安心です。

3.資産性の高さと必要性

将来的な売却や住み替えを想定している場合は、資産価値の維持のしやすさを優先する選び方もあります。

資産性という観点では、立地や生活・交通の利便性が重要です。

最寄り駅から近く、生活の利便性の高い地域であるほど、人口減少の影響を受けにくく住宅需要がキープされるため、家の資産価値は下がりにくいといえます。

一戸建て(木造)の場合、一般的に20年~25年ほど経過すると建物の価値は低くなり、土地の価値が資産価値の中心となります。立地条件のほか、整形地や接道状況の良い土地は、資産価値が維持されやすい傾向にあります。

また、将来売却する時にオーバーローン(住宅ローン残高が売却価格を上回る状態)とならないように、資金計画に注意しましょう。

自己資金が少なく、建売住宅の本体価格以外の諸費用を借り入れる場合、資産価値の下がり方によってはオーバーローンとなり売却しにくい状況に陥る可能性があります。

意外に気づかない、建売住宅選びの失敗事例

建売住宅の購入で気づきにくい失敗事例をまとめました。これらの点に注意することで、後悔のない賢い住まい選びが可能となります。

- 無駄なスペースが生じ、使いにくい間取りだった

- 日当たりの悪さや周りからの視線が気になる

- 住宅性能が思ったより低かった

- 本体価格以外の費用が想定以上にかかった

無駄なスペースが生じ、使いにくい間取りだった

建売住宅は多くの人にとって使いやすい間取りを考慮して設計されますが、実際に家具を配置すると、デッドスペースが生じたり、動線が悪くなったりすることがあります。

たとえば、リビングにソファやダイニングテーブルを置くと通路が狭い、あるいは使いにくいスペースが生じる、コンセントが家具で塞がる、収納が使いづらいなどです。

このような事態を避けるためには、コンセントなどの位置関係も踏まえながら、間取り図上に家具やソファを配置し、具体的に動きをシミュレーションしてみることが必要です。

日当たりの悪さや周りからの視線が気になる

確認が不十分だと、実際に住むと日当たりが悪く暗い、洗濯物の乾きが悪いといった問題が生じることがあります。

時間帯や季節によって日当たりは変化するため、異なる時間帯に複数回内覧することが望ましいでしょう。日当たりに懸念がある場合、日差しが弱くなる冬場を想定して判断するのも有効な方法です。

さらに、ベランダ側が更地や駐車場の場合、将来的に新しい建物が建設され、日当たりや眺望が悪くなる可能性も考慮する必要があります。

また、外からの見え方は意識しないと気づきにくく、実際に住んでみると、前面道路や近隣のマンションからの視線が気になるケースがあります。

内覧時には、部屋ごとに立ち位置を変えながら、外部からの見え方を意識して確認しましょう。

住宅性能が思ったより低かった

断熱性や防音性、耐久性などの住宅性能は、実際に住んでみないと分かりにくいため「思ったより寒い」「上下階の音やトイレの排水音が気になる」と感じるケースがあります。

断熱性が低い住宅では、冬場に窓や壁に結露が発生しやすくなります。結露はカビの原因となり、健康被害や建材の劣化を引き起こす要因になります。

結露を防ぐためには、断熱性・気密性の高い施工がされているか、換気システムが適切に機能しているかを確認することが大切です。

また、住宅性能は施工精度によって左右されます。たとえば、断熱材の施工が不十分だと、高性能な断熱材を使用していたとしても効果は発揮されません。

建売住宅はすでに完成済みであることが多いため、建築途中の施工状態を確認することが難しいですが、住宅会社の施工実績や施工基準、評判をチェックすることが重要です。

なお、売主である住宅会社の了解が必要となりますが、完成後に、建築士などの専門家に住宅診断(ホームインスペクション)を依頼し、施工の質を確認する方法もあります。

本体価格以外の費用が想定以上にかかった

建売住宅の販売価格以外にかかる諸費用を十分に把握できておらず、後悔したというケースもあります。

建売住宅を購入する際の諸費用には、次のものがあります。

- 仲介手数料(不動産会社を介して購入する場合)

- 印紙代

- 登記費用(登録免許税・司法書士手数料)

- 住宅ローン事務手数料 など

また、本体価格のなかにも標準工事とオプション工事があり、追加でかかる費用を見積もっておくことが重要です。

たとえば、カーテンレールやシャッター、食洗機のグレードアップなどが該当します。

テレビアンテナの工事や引っ越し費用、新居に合わせた家具・家電の購入費用なども忘れずにシミュレーションしましょう。

これらの費用を事前にリストアップし、総額を把握しておくことで、想定外の費用がかかったと後悔することはなくなります。

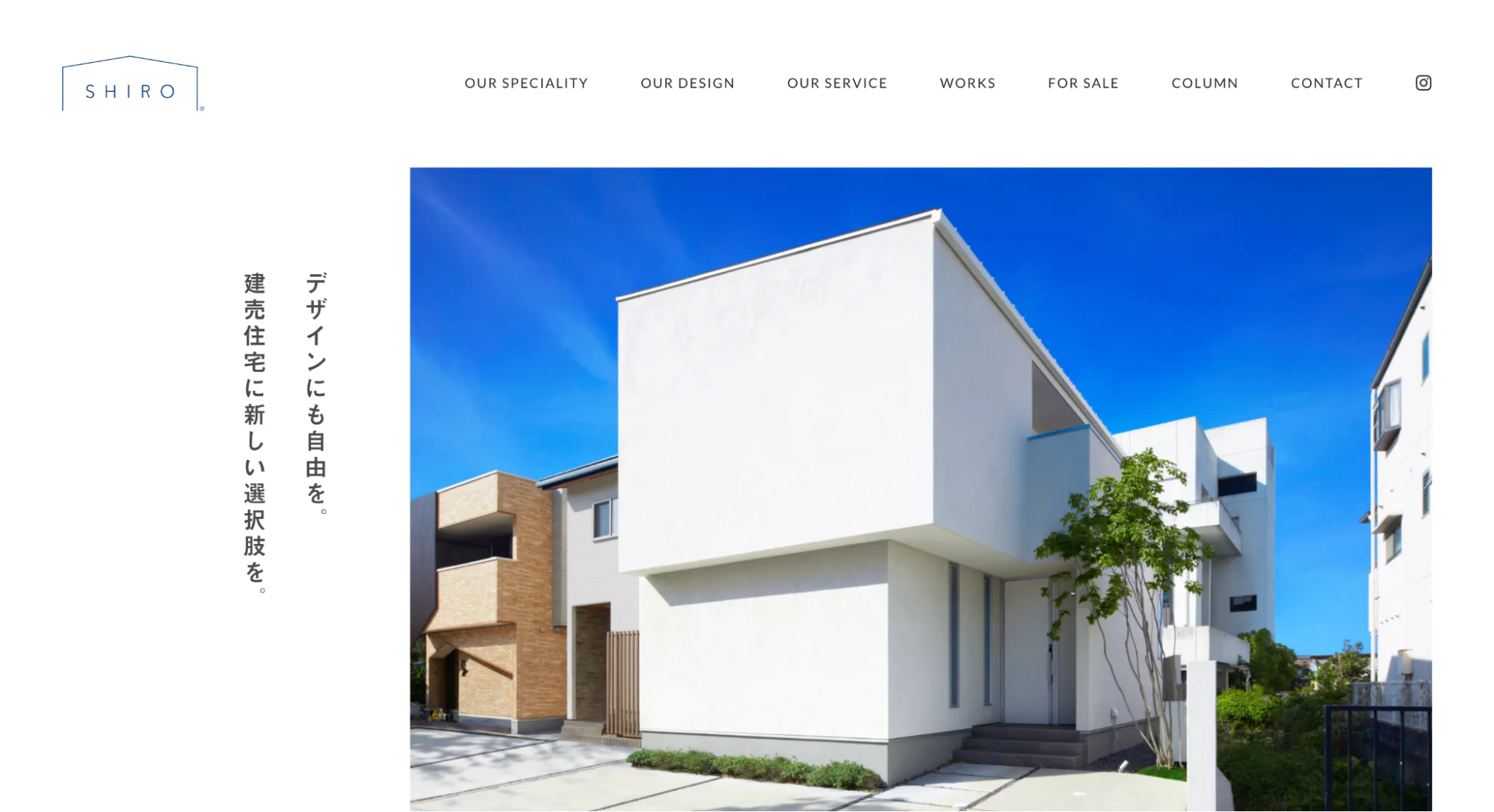

デザイン性にもこだわりたいなら建売住宅ブランド「SHIRO」がおすすめ

建売住宅の購入において、デザイン性にもこだわりたいなら、ハウスドゥ・ジャパンの建売住宅ブランド「SHIRO」は有力な選択肢の一つです。

一般的に、建売住宅は、間取りや仕様、設備が決まっているため、デザインにこだわるのが難しいと考えられがちです。しかし「SHIRO」は、シンプルで洗練されたデザインに特化し、機能的な間取りを追求した建売住宅を提供しています。

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインが余白を演出し、より開放感のある空間づくりを実現しています。

また、建売住宅選びでは、「住んでみたら動線が悪かった」「無駄なスペースが多かった」などの後悔が生じることがあります。

「SHIRO」は、これまで計1,600棟の販売実績で培った豊富なノウハウを活かし、生活のしやすさを考えた設計のもと、利便性の高い快適な住環境を提案しています。

さらに、販売から管理までを一貫して行うため、契約手続きがスムーズで、資金計画が立てやすい点も魅力の一つです。

まとめ:建売住宅の賢い選び方で理想の家づくりをしよう!

完成した物件を内覧したうえで購入することができる建売住宅ですが、土地と建物だけでなく、周辺環境や将来のメンテナンスコスト、資産性なども含めて、確認することは数多くあります。

そのため、まずは、マイホーム購入での優先順位や希望条件を明確にして整理し、具体的な生活をイメージしながら確認することが重要です。このときに、子どもの誕生や成長・独立、ライフスタイルの変化など、長期的な視点で考えることも大切なポイントです。

もし、デザイン性を重視したいという場合、「SHIRO」のように、シンプルで洗練された設計にこだわりを持った建売住宅ブランドを選ぶのも一つの方法です。

専門スタッフがお客様に合わせた提案をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

KEYWORDS