家を建てる流れは9ステップ|まず何から?注意点も紹介

「家を建てたいけど一体何から始めればいいか分からない」 「家を建てるときにどういった点に注意して進めればいいのだろう?」 注文住宅で家を建てるとき、このような疑問を持たれる方は少なくありません。 注文住宅を建てる流れを考えるとき、大きく「家づくりの流れ」と「お金の流れ」があります。 ・家づくりの流れ 建築会社を決める→間取り・仕様などの打ち合わせ→工事請負契約→着工→完成 ・お金の流れ 資金計画を作成→住宅ローン事前審査→住宅ローン本審査→住宅ローン契約→融資実行 分譲住宅や中古住宅を購入する場合と違って、注文住宅では、家づくりとお金の流れが密接に関係するため、考える過程や手続きは複雑になりやすい傾向にあります。 また、土地から購入する場合は、その工程も含めて、資金計画や入居までの期間を考えること必要があります。 この記事では、注文住宅で家を建てる流れを紹介すると同時に、資金計画や住宅ローン選びの注意点などを解説していきます。

目次

家を建てる流れ9ステップ

注文住宅で家を建てる流れの9ステップをご紹介します。

- 情報収集(建築会社探し・資金計画)

- 土地探し(土地なしの場合)

- プランニング・見積もり

- 住宅ローン事前審査

- 土地の売買契約締結

- 工事請負契約締結

- 住宅ローン本審査

- 着工

- 引き渡し

STEP1.情報収集(建築会社探し・資金計画)

注文住宅を建てるとなると、最初にするのが情報収集です。建築会社探しと資金計画を同時並行で進めますので、少しずつ情報を集めていきましょう。

情報収集の方法にもさまざまな選択肢があるため、その時のトレンドの媒体が何かにもアンテナを張っておくと、より効率よく進められます

建築会社探し

主な建築会社を探す方法には、以下の4つがあります。

- 住宅展示場で探す

- 住宅見学会へ参加する

- SNSで情報を収集する

- 相談サービスを利用する

住宅展示場には、その地域で営業を展開しているハウスメーカーが集まっているため、効率的な情報収集が可能です。

実物を見ながら、住宅会社ごとのデザインや仕様、特徴、費用感などを比較検討できるのが良いところです。

まずは情報収集をしっかりと行いたい人にも向いているでしょう。また、何か不明点があったときも、各社の担当者に疑問点などをその場で質問できます。

住宅見学会は、一般の方が実際に建てた注文住宅を見学できます。ひとくちに住宅見学会と言っても、その形式はさまざまです。

・完成見学会 ⇒完成した建物を見学できる

・構造見学会 ⇒家の構造部分(柱などの躯体部分)を見学できる

・オーナー宅見学会 ⇒実際に住んでいる人の家を見学できる

そのほかにも建築会社独自の見学イベントがあったりするので、定期的に調べてみるのがオススメです。特に何が知りたいか・見たいかを考えて、見学会を有効活用しましょう。

また近年では、SNSで積極的に情報発信しているハウスメーカーや工務店も数多くあるので、情報収集に活用してみましょう。

その会社のこれまでの施工実績をみることで、手がけているデザインや仕様、会社としての家づくりに対する考え方が、自分の求めているものと合うかなどが判断しやすいでしょう。会社の代表者や働くスタッフの情報発信なども、建築会社の評判や実際にかかわることになるスタッフを知るためのツールとして有効です。

ただし、SNSの情報だけを鵜呑みにするのではなく、公式サイトや資料請求、住宅見学会での内容や雰囲気なども含めて、トータルで判断することが大切です。

最後に、相談サービスを利用する方法もあります。最近はさまざまな企業が注文住宅の相談窓口を設けています。

相談サービスは住宅会社と顧客を仲介する役割を担っており、第三者的な立場で相談することができるほか、ローンシミュレーションなども依頼できます。特に忙しい方などは、思い切って頼ってみるのも良いかもしれません。

資金計画

建築会社探しと並行して進めたいのが、資金計画の作成です。

住宅購入用に準備できる自己資金と住宅ローン借入可能額からおおまかに資金計画を立てていきます。

依頼する建築会社によって坪単価や必要資金は変わるため、依頼先を決めるうえでも資金の計算は必要です。

また、住宅ローンの金利タイプや利用する金融機関について、借入金額に対してどれくらいの返済額になるかをシミュレーションします。

このとき、固定資産税などの維持費の負担を含めて、無理なく返済できそうかを確認することが重要です。

多くの銀行では、公式サイトで簡易シュミレーターを用意しています。ネットで「住宅ローン シュミレーション」と検索すれば出てきますので、いくつか試してみて、大まかな感覚をつかむのもオススメです。もっと詳しく知りたい方は、銀行の相談窓口やファイナンシャルプランナーに頼ってみましょう。

なお、住宅展示場や完成見学会では、資金計画の相談ができたり、ライフプランを作成してくれる場合もあります。

STEP2.土地探し(土地なしの場合)

土地から探す場合、不動産会社や不動産情報サイトで自分で探すケースと、依頼する建築会社が土地探しも一緒に行うケースがあります。

建築会社と一緒に探す場合は、間取りや建物配置の注意点やアドバイスを受けながら探せるため安心です。

土地を探すうえで、まず諸費用なども含めて土地取得にかけられる費用を明確にしておくことが必要です。そのためにも、前項の資金計画が重要なのです。

立地によって土地の相場は大きく変わる場合があります。求める土地面積など条件的に厳しい場合、土地探しが長期化し、当初の予定そのものに影響することもあります。条件には優先順位をつけて、比較検討するという心構えが大切です。

また、土地を見る場合、周辺環境や日当たり、前面道路との接道状況、インフラの整備状況を確認するとともに、ハザードマップなどで災害リスクのチェックが重要です。

自治体ごとに、液状化や洪水に関するハザードマップを公開している場合があります。近くに災害時の避難所があるかなども、あわせてチェックしておくと安心です。

STEP3.プランニング・見積もり

土地探しと同時に、住宅会社に間取りのプランニングや見積もりを依頼します。

ある程度の広さや間取り、仕様を決め、見積もりを取ります。ここでのポイントは、希望する条件を優先順位とともにしっかりと伝えておくことです。

これにより、見積もりよりも建築費が高くなる可能性が避けられ、その後の予算オーバーや思わぬトラブルの予防にもつながります。

見積もりは、候補となる2~3社程度を比較・検討するのがオススメです。

価格だけでなく、デザインや仕様、耐震性や省エネ性などの住宅性能を含めて総合的に判断しましょう。

STEP4.住宅ローン事前審査

土地の購入代金や建築費の見積もりに目途がついたら、住宅ローンの事前審査を進めましょう。

住宅ローンには「事前審査(仮審査)」と「本審査」があります。この事前審査は、申請者の年齢や職業、収入、他の借り入れ状況などをもとに、どの程度の金額のローンが組めるかを大まかに把握することが目的です。

結果は早ければ2日〜3日、遅くとも1週間程度で分かります。

WEBで簡単に事前審査ができるところもあるので、時間がない方はこちらも検討してみてはいかがでしょうか。

STEP5.土地の売買契約締結

購入する土地が決まったら、土地の売買契約を締結します。

売買契約の締結にあたって必要な費用は、以下のとおりです。

- 印紙代

- 手付金(売買価格の5~10%程度)

- 仲介手数料の半金※不動産会社の仲介で購入する場合

売買契約書の記載内容は、不動産や法律の専門的な事項も含まれるため、初めて読むと理解が難しい条項や特約もあります。

事前に重要事項説明書や売買契約書を送ってもらい、内容をチェックすることで、疑問点や不明点を確認しておくことがポイントです。不明点はしっかりと解消しておき、契約当日を安心して迎えましょう。

STEP6.工事請負契約締結

土地の売買契約を締結後、建築会社と「工事請負契約」を締結します。

工事請負契約は、住宅会社や工務店と締結する、建築工事に関する契約です。

一般的に、建築工事請負契約書のほか、建築工事請負契約約款、設計図書(図面や仕様書などの詳細書類一式)、工事見積書が用意されています。

書類にはそれぞれ、工事内容や完了までの工程・期間、支払い条件、違約金、ローン特約などが記載されています。これまでの打ち合わせ内容がきちんと反映されているか、しっかり確認することが重要です。

ほかにも、着工後のプランや仕様変更の可否、もし変更した場合にかかる費用、引き渡し後の保証やアフターサービスの有無・内容についても要チェックです。

契約締結後は、行政に建築確認申請を行います。これは一般的に、建築会社が代行して行う申請になります。

STEP7.住宅ローン本審査

土地の売買契約と工事請負契約の締結が完了したら、速やかに住宅ローンの本審査に申し込みます。

本審査は事前審査と異なり、土地売買契約書や工事請負契約書の内容を踏まえてさまざまな項目がチェックされます。

書類の不備や借り入れ条件が厳しい場合は、追加資料の提出を求められるなどの対応が必要になります。これにより審査が長引くこともあるため、必要書類は早めに確認し準備しましょう。

なお、本審査の結果が出るまでの期間は、一般的に2~3週間程度がほとんどです。

本審査に無事通過できたら、金融機関と金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を締結します。

住宅ローンは事前審査・本審査ともに、複数の金融機関への申し込みが可能です。もしいくつかの銀行の本審査に通った場合は、利用しない銀行へのキャンセル連絡も忘れずに行いましょう。

STEP8.着工

施主の希望に応じて地鎮祭が行われ、いよいよ着工の日を迎えます。

工事中は騒音や工事車両の出入りがあるため、着工前に近隣住民へ挨拶しましょう)。ほとんどの場合、住宅会社や工事業者の担当者が代行して挨拶をしてくれます。

着工から完成までの大まかな工事フローは、以下のとおりです。

- 着工

- 基礎工事

- 仮設足場

- 組み立て

- 上棟式

- 屋根・外装材取り付け

- 内装工事

- 電気・設備・照明

- 外構工事

- 完成

建物の大きさや間取り、工法によって完成までの期間は異なりますが、3~6か月程度が工事期間の目安となります。

工事期間中は定期的に現場を訪問して進捗状況を確認するとよいでしょう。工事中の現場は、工具や釘などの危険なものや、不安定な箇所も多くあります。建物内に入って見たい場合は、現場監督などの現場スタッフに声をかけて案内してもらうと安心です。

STEP9.引き渡し

工事が終われば、完了検査を受けて引き渡しになります。

完了検査は、建築確認申請をした図面をもとに工事責任者が実施し、検査機関のチェックが入ります。問題なければ検査済証が交付され、工事の完成です。

完了検査後、内覧会を実施し、完成した家の内外に施工不良や不具合箇所がないかなどをチェックします。

ホームインスペクション(建物診断)を活用し、建築士など専門家にチェックしてもらう方法もあります。

引き渡しに合わせて司法書士によって登記手続きが行われます。

家を建てる期間

家を建てる期間は、土地ありと土地なし(土地購入から始める)の場合で異なり、平均的な期間は以下のとおりです。

- 土地ありの場合:6~12か月程度

- 土地なしの場合:9~15か月程度

内訳として、情報収集や建築会社・ハウスメーカー選びで1~3か月、土地探し、間取りや仕様など設計プランの作成で3~6か月、着工から引き渡しまで2~6か月程度が目安です。

注文住宅の引き渡しまでの期間は、次のようなケースでは長くなりやすい傾向にあります。

- 完全自由設計

- 設計変更・追加工事の発生

- 特殊な自然素材などを取り入れたい

- 建物形状や間取りが複雑

注文住宅とひとくちにいっても、規格住宅をはじめとして、間取りやデザイン、仕様、設備まですべて自由に選べる完全自由設計など、その自由度には幅があります。

自由度が高く選択肢が多いほど、間取りプランや仕様を決める打ち合わせ時間は長くなり、途中で設計変更や追加工事が生じると工期は長くなります。

建材や仕上げ材などで特殊な材料を使用したいなどの要望がある場合は、資材の調達に時間がかかり工期に影響が出るケースもあります。

また、同じ床面積だとしても、建物の形状や間取りが複雑であるほど、施工面積が広くなり工事の手間も増えるため、工期が長期化する傾向にあります。

予算設定と住宅ローン選びのポイント

ここでは、注文住宅の家づくりにおいて、予算と住宅ローンなどお金の面についてポイントを解説していきます。

予算の立て方|注文住宅にかかる費用

以下の表は、国土交通省の住宅市場動向調査から、注文住宅の費用を土地ありと土地なしでまとめたものです。

土地なし(土地購入費を除く) | 土地あり | |

全国平均 | 4,319万円 | 5,811万円 |

三大都市圏 | 4,943万円 | 6,989万円 |

土地ありの場合と土地なしの場合で、全国平均でおよそ1,500万円、三大都市圏に限ると2,000万円程度も必要資金が変わります。

資金計画では、住宅購入用の自己資金と無理のない借入金額から予算を設定することが大切です。

無理のない借入金額を判断する一つの基準として、「返済負担率」があります。返済負担率は、年収に対して年間の住宅ローンとその他の返済額が占める割合を示す指標であり、20~25%以内が理想といわれています。

無理のない借入金額を算出する方法は、次の記事で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

住宅ローン選びのポイント

住宅ローンを決めるにあたって、金利タイプのほか、借入期間、返済方法、団体信用生命保険(以下「団信」)など、決めることは少なくありません。

住宅ローンの金利タイプとしては、変動金利、全期間固定金利、固定期間選択型の3つの種類があります。

もっとも多く選ばれている変動金利タイプは、一般的に半年に1回金利の見直しが行われるため、返済期間中、金利が上昇する可能性があります。

金利の上昇における、毎月の返済額や家計への影響をシミュレーションしておくことが大切です。

団信は、ローン契約者に万が一のことがあった際に、返済を肩代わりしてくれるシステムで、その内容はさまざまです。

がんや3大疾病、7大疾病など特約付き団信の上乗せ金利は、金融機関によって異なります。

特に、変動金利タイプでは各金融機関の金利差は少ないため、金利水準だけでなく、特約付き団信の保障内容や保険金額も含めた判断がおすすめです。

家を建てるときに後悔しないために気をつけること

注文住宅の家づくりで後悔しないための注意点を5つ紹介します。

- 複数のプラン・見積もりを比較して決める

- 注文住宅の失敗事例を知っておく

- 住宅設備や素材の仕様にメリハリをつける

- 地盤改良費用などの想定外の費用を考えておく

- 将来を見据えた家づくりを考える

複数のプラン・見積もりを比較して決める

注文住宅で家づくりをする場合、複数の住宅会社のプラン見積もりを比較して決めることが大切です。

複数の選択肢から選べるだけでなく、見積もり内容を比較することで、適切な工事金額であるかを判断しやすくなります。価格交渉もしやすいでしょう。

複数の住宅会社の間取りや見積もりを比較することは、時間や手間がかかりますが、後悔しないマイホーム購入のためには重要なステップです。

最終的に1社に絞った後は、他の会社に対して早めにお断りの連絡を入れ、あわせてプランや見積もりの提案のお礼も忘れず伝えましょう。

注文住宅の失敗事例を知っておく

口コミやSNS、あるいは家づくりの情報を発信するブロガーなど、注文住宅の失敗事例や公開したことに関する情報発信は多く見受けられます。

注文住宅の場合、建売住宅と異なり完成するまで仕上がりが確認できないため、打ち合わせ段階でのイメージや使い勝手が、完成してみると違っていた…といったことも起こりやすくなります。

そのため、注文住宅の失敗事例をできるだけ知っておくことが大切です。

- キッチンのスペースや収納が足りなかった

- キッチンの高さが合っていない、収納が使いづらい

- リビングの開口部が広すぎて家具や収納を配置しにくい

- お風呂のテレビは不要だった

- 玄関にもっと収納をもうければよかったなど

こだわりたい箇所や優先順位に合わせて、失敗事例や対策を調べておくことで後悔のない家づくりができます。

住宅設備や素材の仕様にメリハリをつける

キッチン、ユニットバス、洗面、トイレなど水回りの住宅設備、あるいは外壁材や屋根材、屋内の内装材の仕様については、メリハリをつけた選択をすることが大切です。

「家づくりでの希望はできるだけ叶えたい」と考えられると思いますが、予算オーバーの可能性が高くなってしまうことも。費用対効果を考え、本当にこだわりたい部分・必要な機能を優先することで、建築費を効果的に抑えられます。

特に外装材や屋根材は、耐久性や対候性、メンテナンスにかかる費用や頻度を含めて検討することがポイントです。

地盤改良費用などの想定外の費用を考えておく

購入した土地の性質によっては、地盤調査の結果、地盤改良工事が必要になることもあります。地盤改良工事には追加の費用がかかってくるため、要チェックです。

また、途中での設計変更や仕様変更などで、追加工事が発生することもあります。

想定外に発生する可能性のある費用を含めて資金計画をすることで、予算オーバーを防ぐことが可能です。

同時に、契約前に間取りや仕様、設備をできるだけ確定させることが重要です。早く契約をしなくては、と思うかもしれませんが、建築費の見通しが立ったと判断できるまでは、契約を急ぐ必要はありません。

将来を見据えた家づくりを考える

家族構成やライフスタイルに合わせた家づくりができる注文住宅だからこそ、将来の変化も見据えた家づくりを考えるべきでしょう。

現在の暮らし方だけでなく、将来的な子どもの独立、リタイア後のライフスタイルなどをイメージし、リフォームの時期なども鑑みながら長期の視点で間取りを考えると後悔が少なくなります。

また、将来、注文住宅を売却しての住み替えを検討するのであれば、立地や資金計画が重要になってきます。

売却することを念頭におくと、交通や周辺施設との位置関係などの生活利便性の高さを優先するのも良い案です。そのほか、趣味やライフスタイルにこだわり過ぎた特殊な間取りにしてしまうと、未来の買い手とのマッチングが難しいのも理解しておきましょう。

また、売却時にオーバーローン(住宅ローン残債が売却金額を上回ること)になりにくい資金計画も重要になります。

建物を売却する際に、そのお金で住宅ローンの残りが完済できるように、最初の自己資金は少しでも多く用意しておくと安心です。

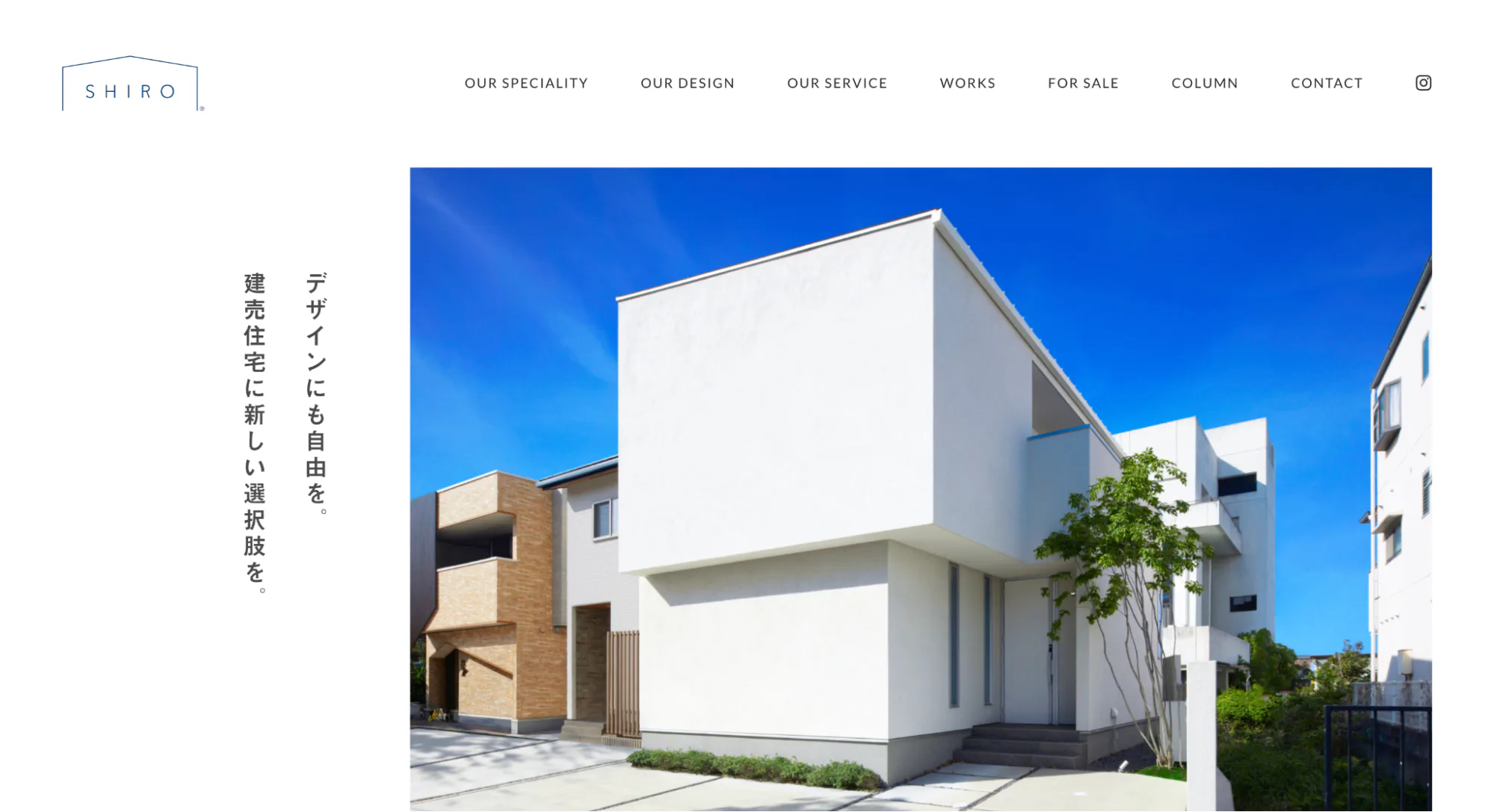

デザインにこだわった家を建てるなら「SHIRO」がおすすめ

ハウスドゥ・ジャパンが提供する「SHIRO(シロ)」は、シンプルで洗練された外観デザインにこだわった建売住宅ブランドです。

これまでの計1,600棟を超える建売住宅の販売からたどり着いた答えは、誰もが住みやすく、インテリアのアレンジが楽しめる、シンプルでクリーンな内観。家の隅々まで自分の好みを反映できるよう間取りに余白があるのも「SHIRO」の特徴です。

住宅設備も暮らしやすさにこだわり、食洗器付きシステムキッチン、浴室乾燥機つきシステムバスルーム、節水タンクレストイレなど、価格を抑えながらも最新の設備を標準仕様として採用しています。

また、土地と建物を一括で販売管理するため、注文住宅より資金計画が立てやすく、経済的にも安心してマイホーム購入を進められるのも特徴の一つです。

土地の取得から家づくりをされる方は、全国で不動産事業を展開するハウスドゥ・ジャパンが手厚くサポートします。

「適正なマイホームの予算がわからない」という方も、ご収入や家族構成等それぞれの状況に合わせ、無理のない資金計画、住宅ローン返済プランを提案させていただきます。

まとめ|家を建てる流れを理解したうえで家づくりを始めよう

注文住宅で家を建てる場合は、土地探し・家づくりの工程が多く、資金計画が密接に関係するため、家づくりの流れは複雑になりやすいといえます。

依頼する建築会社によっても、その流れや進め方が多少異なることもあります。

後悔しない家づくりのためには、家を建てる流れをしっかりと把握して、必要な資金や優先する条件をあらかじめ整理しておくことが大切です。

ハウスドゥ・ジャパンが提供する建売住宅ブランド「SHIRO」は、これまでの建売住宅にはない洗練されたデザイン性が特徴の住宅です。

注文住宅より価格を抑えやすく、工期も短縮しやすいというメリットも活かしつつ、外観デザインや間取り、設備、住宅性能にもこだわった家づくりをしています。

土地探しや資金計画からご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

KEYWORDS