.jpg?fm=webp&width=900&height=675&dpr=2&q=50)

5,500万円の家を買える人の年収は?借り入れがきついときの解決策も解説

5,500万円の家を無理なく購入するには、どれくらいの年収が目安となるのでしょうか。 判断基準の一つとなるのが、年収に対して住宅ローンその他の返済額が占める割合である「返済負担率」です。 毎月の返済額は、利用する住宅ローン金利や借入期間によって変わるため、返済負担率を基に資金計画を立てる必要があります。 また、住宅ローン返済は長期間に及ぶため、返済期間中の金利上昇や家計の変化などのリスクを考慮することも大切です。 本記事では、5,500万円の家を買うために必要な年収を試算するとともに、5,500万円の借り入れがきついときの解決法などについて解説します。

目次

5,500万円の家を買える人の年収はいくら?

変動金利・(全期間)固定金利の金利水準で5,500万円の住宅ローンを借りたときの返済額を踏まえたうえで、必要な年収について試算してみましょう。

住宅ローンを5,500万円借りたときの返済額

以下の表は、住宅ローンを5,500万円を借りたときの返済額をまとめたものです。

【前提条件】

- 借入期間:35年もしくは30年

- 金利:変動金利 年0.50%・全期間固定金利 年1.80%想定

- 返済方法:元利均等返済・ボーナス返済なし

【借入期間35年の場合】

金利 | 毎月返済額 | 総返済額 |

年0.50% | 142,771円 | 約5,996万円 |

年1.80% | 176,600円 | 約7,417万円 |

【借入期間30年の場合】

金利 | 毎月返済額 | 総返済額 |

年0.50% | 164,554円 | 約5,923万円 |

年1.80% | 197,834円 | 約7,122万円 |

変動金利の金利水準で借り入れした場合、毎月の返済額は、およそ14万〜16万円、一方固定金利の場合は、17万〜20万円に近い返済額になります。

借入期間が長いほど毎月の返済額は抑えられますが、総返済額は増えます。

この返済額に対して必要となる年収についてみていきましょう。

年収倍率から必要な年収の目安

必要な年収を試算する基準には「年収倍率」と「返済負担率」があります。まず、年収倍率から必要な年収を算出してみます。

年収倍率とは、住宅購入資金が年収の何倍に相当するかを表す指標です。

・年収倍率=住宅購入資金÷年収

住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」によると、年収倍率(全国平均)は次のようになっています。

住宅種別 | 年収倍率 |

土地付注文住宅※ | 7.6倍 |

注文住宅 | 7.0倍 |

マンション | 7.2倍 |

建売住宅 | 6.6倍 |

中古マンション | 5.6倍 |

中古戸建て | 5.3倍 |

出典:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」

※注文住宅で土地取得費をフラット35で借り入れている場合

購入物件によって違いが見られますが、新築住宅では6.6〜7.6倍、中古住宅では5.3~5.6倍となっています。中古住宅と比べ新築住宅購入者の年収倍率が高いことがわかります。

もっとも、年収倍率は住宅購入資金が年収の何倍になっているかを示すものであり、住宅ローン借入金額に対するものではありません。

同調査において一定の自己資金を準備している点を考慮すると、住宅ローン借入金額に対する年収倍率はもう少し低くなり、新築住宅では、およそ6倍〜7倍、中古住宅で5倍程度と考えられます。

住宅ローン借入金額に対する年収倍率を最大7倍と仮定すると、必要な年収は約780万円以上となります。

返済負担率から必要な年収の目安

次に、返済負担率からみた必要年収を試算してみましょう。

返済負担率とは、年収に対して住宅ローンその他の返済額が占める割合です。

・返済負担率(%)=住宅ローン含めた1年間の返済額÷年収×100

たとえば、年収600万円で住宅ローンの返済額が毎月10万円(年間120万円)の場合、他に借り入れがなければ返済負担率は20%(120万円÷600万円×100)となります。

一般的に、無理のない返済負担率は20〜25%、理想的には20%以内と言われています。

次の表は、5,500万円の借り入れたとき、返済負担率を25%あるいは20%以内に抑えるために必要な年収をまとめたものです。

変動金利、固定金利それぞれについて、毎月の返済額から年間返済額を算出し、必要年収を計算しています。

●返済負担率を25%までに抑える場合の必要年収

金利水準 | 毎月の返済額 | 年間返済額 (毎月返済額×12カ月) | 必要年収 |

年0.50%(変動金利) | 142,771円 | 1,713,252円 | 約685万円 |

年1.80%(固定金利) | 176,600円 | 2,119,200円 | 約847万円 |

※借入期間35年・元利均等返済で試算

返済負担率を25%に抑えるために必要な年収は、約685万〜847万円となります。

変動金利は、固定金利と比べ金利が低い分1年間の返済額が少なくなるため、必要年収も低くなります。

ただし、変動金利では金利上昇によって返済負担率が上がる可能性がある点に注意しなければなりません。

●返済負担率を20%以内に抑える場合の必要年収

金利水準 | 毎月の返済額 | 年間返済額 (毎月返済額×12カ月) | 必要年収 |

年0.50%(変動金利) | 142,771円 | 1,713,252円 | 約856万円 |

年1.80%(固定金利) | 176,600円 | 2,119,200円 | 約1,059万円 |

※借入期間35年・元利均等返済で試算

返済負担率を20%に抑えるために必要な年収は、約856万〜1,059万円となります。

返済負担率25%の場合と比べ、およそ170万〜210万円必要な年収は高くなります。

収入に対して住宅ローンその他の返済額をいくらまで許容するかで必要年収は変わるということです。

ここまでの結果をまとめると次のようになります。

年収倍率からみた必要年収 | 約780万円 |

返済負担率(25%)からみた必要年収 | 約685万~847万円 |

返済負担率(20%)からみた必要年収 | 約856万~1,059万円 |

5,500万円の住宅ローンがきついときの解決策

では5,500万円の住宅ローンの借り入れが厳しい場合、どのような方法が考えられるのでしょうか。ここでは解決策について解説します。

- ペアローン・収入合算を活用する

- 資金援助を受ける・貯蓄してから購入する

- フラット35を利用する

ペアローン・収入合算を活用する

一人の収入で5,500万円の住宅ローンを組むことが難しい場合、ペアローンや収入合算を利用することが考えられます。

ペアローンは、一つの物件に対して夫婦2人で住宅ローンを組む方法です。夫婦それぞれが独立した住宅ローンを組み、必要な借入金額を分け合う形になります。2人の収入で借り入れできるため借入金額を増やせます。

また、それぞれ独立した住宅ローンのため、団体信用生命保険や住宅ローン減税も条件を満たせば適用が可能です。

ただし、健康状態なども含めてそれぞれが住宅ローン審査を通過する必要があります。

また、2人の収入で住宅ローンを組むもう一つの方法が収入合算です。

収入合算は、住宅ローン契約者(主たる債務者)の収入に配偶者の収入を合算してローンを組む方法です。

一人の収入より審査対象となる収入が増えるため、借入金額を増やせます。本人あるいは合算者の収入の50%までなど、合算できる収入は金融機関によって異なります。

もっとも、ペアローンや収入合算で借入金額を増やせる一方、長期間にわたる住宅ローン返済では収入の変動にも注意が必要です。

育児休暇や転職などで収入が減る、あるいは病気などで働けなくなった場合のリスクについても、しっかりと考えておくことが大切になります。

資金援助を受ける・貯蓄してから購入する

親などからの資金援助を相談するのも一つの方法です。

自己資金が増え、借入金額を減らせるため審査に通りやすくなります。

親や祖父母など直系尊属からの住宅資金の贈与については、一定の要件を満たせば500万円(省エネ住宅は1,000万円)まで贈与税が非課税になる特例も活用できます(適用期限:令和8年12月31日)。

また、自己資金を増やすために貯蓄してから購入することも考えられます。住宅ローンの事前審査の結果などを踏まえ、必要な目標金額や期間を設定し貯蓄するといいでしょう。

もっとも、賃貸に住んでいる場合、購入時期が遅れる分、本来住宅ローン返済にあてられる支出を家賃として支払うことになります。完済時期も後ろ倒しになる可能性があります。

フラット35を利用する

借入金額を増やすために、住宅金融支援機構のフラット35を利用することも考えられます。

フラット35は、民間の金融機関と異なり、審査金利として毎月の適用金利を採用しています。例えば、2024年11月であれば年1.950%※です。

※融資率9割超・借入期間21年以上35年以下の場合

一方、多くの民間金融機関では、審査金利を年3.0~4.0%程度に設定しています。

そのため、同じ年収でもフラット35の場合、借入可能額を増やせる可能性があります。

次の表は、参考に年収別のフラット35の借入可能額をまとめたものです。

年収 | 借入可能額 |

500万円 | 4,436万円 |

600万円 | 5,323万円 |

700万円 | 6,211万円 |

※試算条件:返済期間35年(元利均等返済)

住宅ローン審査では物件の担保価値などを含めて総合的に判断されるため、借入可能額は年収だけで決まるわけではありませんが、年収600万円でも5,500万円に近い借り入れが可能となっています。

ただし、全期間固定金利のフラット35は金利上昇リスクがない反面、他の金利タイプに比べて適用金利が高くなります。

借り入れできたとしても無理なく返済していけるかをしっかりとシミュレーションして判断しなければなりません。

参照

5,500万円の家を買うときの4つのポイント

ここでは、5,500万円の家を買うときに注意すべきポイントについて解説します。

- 諸費用を含めて無理のない資金計画を立てる

- 変動金利の金利が上昇した場合の影響を確認する

- 住宅ローン返済以外の維持費を考えておく

- 家計支出の変化や他の借り入れを含めて判断する

諸費用を含めて無理のない資金計画を立てる

資金計画では、物件価格のほか諸費用についても考えなければなりません。

次の表は、5,500万円の家を買ったときの諸費用についてまとめたものです。

【前提条件】

- 物件価格:5,500万円の新築戸建てを購入

- 住宅ローン借入金額:5,000万円

諸費用 | 内容 | 費用目安 |

仲介手数料 | 不動産会社の仲介を通じて購入したときに支払う手数料 | 188.1万円(税込) ※仲介手数料(上限) |

印紙税 | 売買契約書・金銭消費貸借契約書など課税文書を作成したときにかかる税金 | 売買契約書:3万円※ 金銭消費貸借契約書:2万円 ※軽減税率適用時 |

登記費用 | 購入した不動産の現況や権利関係を登記するための費用。登録免許税、司法書士などに依頼したときの報酬 | 約60万円 ※建物表題登記(土地家屋調査士報酬を含めて) ※登録免許税(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)・司法書士報酬 |

住宅ローン諸費用 | 住宅ローン契約時にかかる事務手数料や保証料 | 110万円(税込) ※融資金額×2.2%で算出 |

火災保険・地震保険料 | 火災保険料・地震保険料 | 20万円(5年一括払い) |

不動産取得税 | 不動産を取得したときにかかる税金 | 0円 ※軽減税率適用により発生しない前提 |

5,500万円の新築戸建てを購入した場合、概算ですが諸費用は383.1万円となります。諸費用として物件価格の約7%が必要となる計算です。

物件価格と諸費用を合わせると、およそ5,900万円の資金計画となります。

参照

国税庁「不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の延長について

国税庁「契約書や領収書と印紙税」

税務署「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」

国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例」

東京主税局「不動産取得税」

国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例」

変動金利の金利が上昇した場合の影響を確認する

国土交通省の調査によると、新規の住宅ローン利用者のおよそ8割近くは、変動金利タイプを選択しています。

「5,500万円の家を買える人の年収はいくら?」の章で、変動金利を利用したときの必要年収について、およそ685万円(返済負担率25%以内)から856万円(返済負担率を20%以内)と試算しました。

ただし、変動金利は金利上昇のリスクがあるため、金利動向によっては収入に対する住宅ローン返済額の割合が増える可能性がある点に注意が必要です。

借入金額が増えるほど金利が上昇した場合の影響も大きくなるため、家計への影響や無理なく返済を継続できるかを確認しておきましょう。

参照:国土交通省「令和5年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書 」

住宅ローン返済以外の維持費を考えておく

住宅ローン返済以外の維持費を考えておくことも大切です。

戸建てとマンションに共通する維持費として、固定資産税・都市計画税のほか火災保険料、将来のメンテナンス費用(マンションの場合、専有部分)が必要です。

加えて戸建ての場合、将来必要となる屋根や外壁、水回りの設備のメンテナンスや改修費用などを見積もり、計画的に準備しなければなりません。

また、マンションの場合、管理費や修繕積立金のほか、車を保有する場合には駐車場代がランニングコストとしてかかります。

住宅ローン返済以外の維持費を含めた支出が、収入に対して大きくなり過ぎていないか考えておきましょう。

家計支出の変化や他の借り入れを含めて判断する

返済負担率を基準として必要年収を試算しましたが、一人ひとり家族構成や家計の状況は異なります。よって、家計支出の変化や他の借り入れなども含めて返済負担を判断してください。

例えば、子どもが1人の世帯と3人の世帯では生活費や子どもの成長に合わせて必要となる教育費や準備する進学資金などは異なります。

また、ペアローンや収入合算で購入する場合は、2人それぞれの収入見通しにも注意しなければなりません。

住宅ローン返済は長期間に及ぶため、家計の収支の変化を含めて無理のない借入金額となっているか確認しましょう。

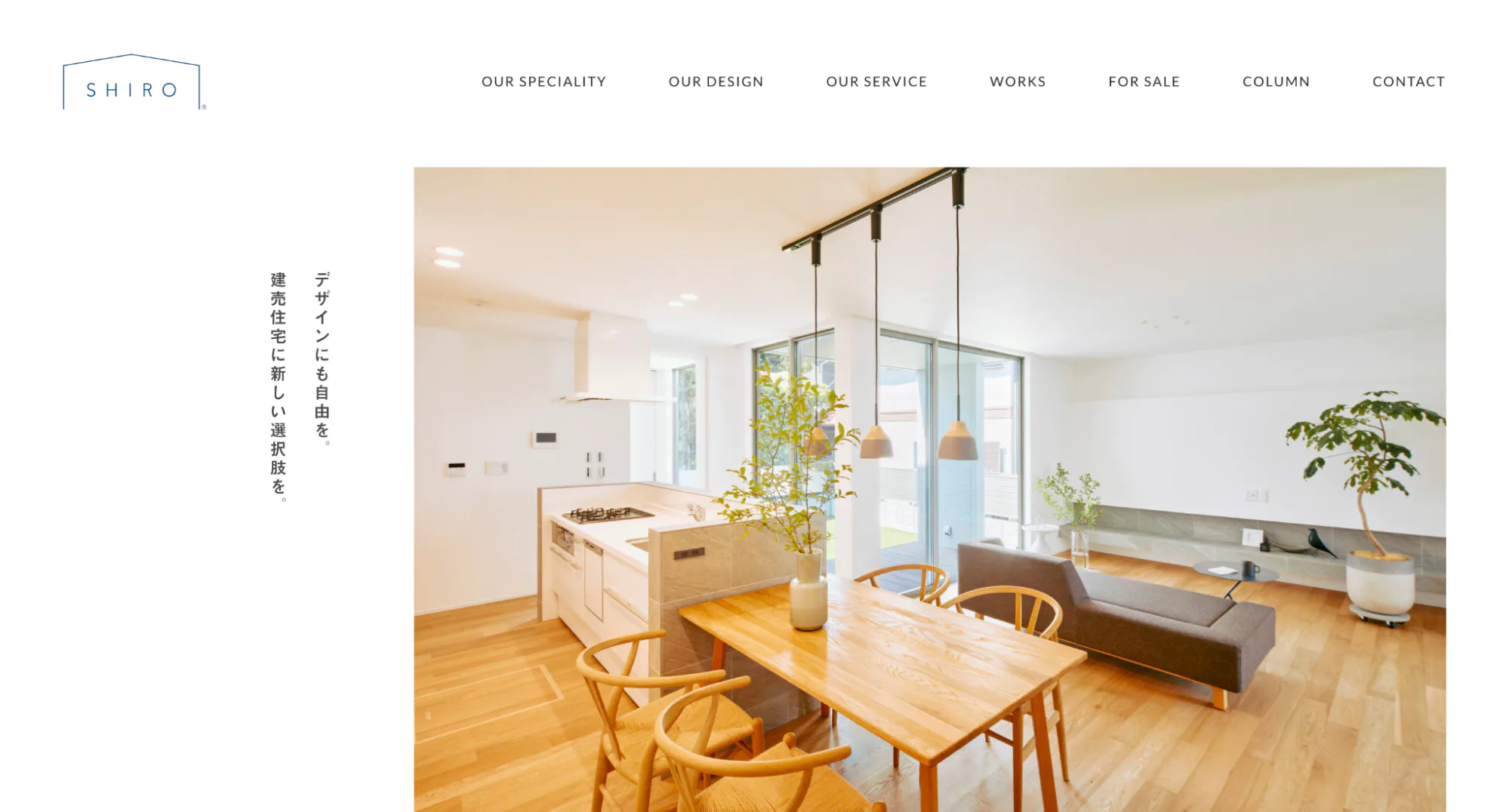

コストを抑えながら洗練された間取り・デザインを実現するなら新築デザイン住宅「SHIRO」

「建売住宅をもっと自由にし、日本の街並みを美しくしたい」そんな思いから生まれたハウスドゥの新築・デザイン住宅「SHIRO」は、洗練された間取りとデザインにこだわった建売住宅ブランドです。

ベースの色は白、床は木材フローリングとシンプルかつベーシックなデザインながら、土地に合わせた外観にこだわると同時に、誰でも住みやすいシンプルで余白のある内観デザインを意識して作られています。

建売住宅ながらお客様の好みを反映して頂けるようクロスや建具、照明などのカスタマイズも可能です。

また、土地と建物を一括で販売・管理しているため、注文住宅と比べ契約の際の手間や時間がかからず、資金計画が立てやすくなっています。

このように、新築・デザイン住宅「SHIRO」は、マイホーム購入のコストを抑えながらデザインにもこだわりたいという方に、特におすすめです。

資金計画や土地探しを含めて家づくりのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

まとめ:5,500万円の家を買える人の年収目安は700万~1,000万円

5,500万円の家を買える年収の目安は、およそ700万〜1,000万円となります。

- 住宅ローンその他の返済を収入の何%までに抑えるか

- 利用する住宅ローンの金利水準

- 返済期間

条件によって必要年収は変わるため、住宅ローン返済計画に合わせて判断する必要があります。

また、変動金利をもとに必要年収を試算し借入金額を決める場合は、住宅ローンの金利変動のリスクについてもしっかりとシミュレーションしておきましょう。

夫婦2人の収入で住宅ローンを組む場合は、返済期間中の収入の変化も踏まえ、無理のない借入金額となっていることが重要になります。

新築・デザイン住宅の「SHIRO」は、ハウスドゥがこれまで約1,600棟の建売販売で培った豊富な経験を基に、洗練されたデザインと間取りを実現する建売住宅ブランドです。

土地と建物を一括で販売・管理するため資金計画が立てやすく、注文住宅を比べ購入予算を抑えやすくなっています。

全国で不動産事業を展開するハウスドゥグループでは、土地探しも含めて最適な購入プランをご提案が可能です。

家づくりだけでなくお金の面でも手厚くサポートをさせていただきますので、マイホームの購入予算や資金計画で迷っている方もお気軽にお問い合わせください。

まとめ:5,500万円の家を買える人の年収目安は700万円~1,000万円

5,500万円の家を買える年収の目安は、およそ700万円から1,000万円となります。

- 住宅ローンその他の返済を収入の何%までに抑えるか

- 利用する住宅ローンの金利水準

- 返済期間

条件によって必要年収は変わるため、住宅ローン返済計画に合わせて判断する必要があります。

また、変動金利をもとに必要年収を試算し借入金額を決める場合は、住宅ローンの金利変動のリスクについてもしっかりとシミュレーションしておきましょう。

夫婦2人の収入で住宅ローンを組む場合は、返済期間中の収入の変化も踏まえ、無理のない借入金額となっていることが重要になります。

新築・デザイン住宅の「SHIRO」は、ハウスドゥがこれまで約1,600棟の建売販売で培った豊富な経験を基に、洗練されたデザインと間取りを実現する建売住宅ブランドです。

土地と建物を一括で販売・管理するため資金計画が立てやすく、注文住宅を比べ購入予算を抑えやすくなっています。

全国で不動産事業を展開するハウスドゥグループでは、土地探しも含めて最適な購入プランをご提案が可能です。

家づくりだけでなくお金の面でも手厚くサポートをさせていただきますので、マイホームの購入予算や資金計画で迷っている方もお気軽にお問い合わせください。

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

KEYWORDS