住み替えとは?流れや費用・注意点など初心者向け完全ガイド

住み替えは、ライフスタイルや家族構成の変化に応じて、住環境をより良くするための重要なライフイベントです。 住み替えは「旧居の売却」と「新居の購入」を同時に進めるため、資金計画や手続きの流れが複雑になりやすく、慎重に進めなければ後悔しかねません。 売却を先に進めるのか?購入を優先させるのか?あるいは、同時並行で進めるのかは、各人の資金状況や売却のしやすさなどを踏まえた判断が大切です。 この記事では、はじめに住み替えの3つの進め方や流れ、費用など基本的な知識を解説していきます。そのうえで、住み替えを成功させるポイントや後悔しないための注意点を紹介します。

目次

住み替えとは?

「住み替え」とは、現在住んでいる家を売却して、新居を購入し転居することをいいます。

不動産の売却と購入という2つの手続きを並行して進める必要があるため、流れをしっかりと理解し、スケジュールに余裕をもって進めることが求められます。

特に、住宅ローンが残っていて売却収入を返済に充てる場合、慎重な資金計画が欠かせません。住み替えの資金計画では、次の点をしっかりと確認しながら進めましょう。

- 準備できる自己資金

- 住宅ローン残高

- 売却収入の見通し

- 住宅ローンが完済できるか

- 新居の購入予算に無理がないか

- 住み替えに必要な諸費用はどれくらいか

資金計画にどれくらい余裕があるかによって、住宅ローンの選択や手続きの進め方が変わる可能性があるため、しっかりと準備・確認することが重要です。

住み替えの理由

住み替えのきっかけや理由としては、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、「マンションから戸建て」、「戸建てからマンション」への住み替え別にご紹介します。

マンションから戸建てへの住み替え理由

マンションから戸建てへ住み替える理由として、主に以下が考えられます。

- 子どもの成長にあわせて広い家に住みたい

- 子どもが増えたので部屋数を確保したい

- 親世帯と同居したい

- 自然の多い、落ち着いたエリアに住みたい

子どもが成長するにつれて広さや部屋数が足りなくなったり、家族全員がゆったりくつろげる空間を求めるようになります。広い庭や駐車場を希望するケースもあるでしょう。

また、親世帯との同居を検討する際も、戸建てなら住居スペースに余裕があるため、適度なプライバシーを保ちつつ、家族全員が快適に暮らせます。

さらに、駅近の都市部にあるマンションから、自然環境に恵まれた落ち着いたエリアへの移住を希望する場合も、戸建ては選択肢となります。

戸建てからマンションへの住み替え理由

一方で、戸建てからマンションに住み替える理由もさまざまです。

- 子どもの独立に伴い広い家から住み替えたい

- 老後を見据え、生活しやすい場所に引越したい

- 維持管理の負担が大きくなった

- 災害時のリスクを軽減したい

子どもの独立に伴い部屋が余ると、よりコンパクトで管理しやすい住まいに住み替えることを検討するタイミングとなります。

戸建ての場合、室内だけでなく屋根や外壁、庭、駐車場まで維持管理の範囲が広いため、年齢とともに負担を感じやすくなります。

マンションの場合、共用部分の維持管理は管理組合として行うため、維持管理の負担を減らすことが可能です。メンテナンス業者との煩雑なやりとりも任せられるため、手配等が面倒という方には特におすすめです。

また、マンションは生活に必要な施設が周辺に整っていることが多く、交通の便も良好です。さらに、段差の少ないワンフロアで生活できるため、老後も快適に過ごしやすい住環境といえます。

戸建てはマンションと比べ、台風や集中豪雨、地震など自然災害の影響を受けやすいため、災害リスクの軽減を目的に住み替えを決断する方もいます。

住み替えの進め方は3つ

旧居の売却と新居の購入を同時期に行う住み替えには、3つの進め方があります。

自分の状況にあった進め方を選ぶために、それぞれのメリット・デメリット、どんな方に向いているかを解説していきます。

- 売り先行型

- 買い先行型

- 同時並行型

売り先行型

売り先行型は、現在の住まいを先に売却してから、新居を購入する方法です。

売り先行型のメリット・デメリット

売り先行型のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット | デメリット |

・資金計画が立てやすい ・売却に時間をかけられる | ・仮住まいが必要になる可能性がある ・引越しが2回になるケースがある |

.売り先行型は、売却収入が確定した上で新居の購入を進められるため、資金計画が立てやすい点がメリットです。

住宅ローンが残っている場合でも、売却収入をその返済に充てられるため、新居にかけられる資金を判断しやすいといえます。

また、売却に時間をかけられるので、良い条件で買ってもらえるのを待つことが可能です。売り急いだり、期間内に売却するために価格を下げるリスクも少なく、納得いく価格で売却しやすいのがポイントです。

ただし、売却先行型では、すぐに新居が決まらなければ仮住まいが必要になることも。家賃や引越し費用が別途で必要になるため、資金計画の際は考慮に入れておきましょう。

売り先行型がおすすめの人

売り先行型は、以下のような方におすすめです。

- 自己資金に余裕がない

- 資金計画を慎重に進めたい

- できるだけ高く売却したい

- 仮住まいの家賃がかからない(実家に仮住まいできる)

自己資金に余裕がなく、売却収入が住み替えの資金計画に大きく影響する場合、売却先行型が安心です。

なぜなら、実際に売却活動を始めてもなかなか売れない、あるいは想定より価格が下がることもあるためです。新居にかけられる予算を、売却収入にあわせて調整できるため、住み替え後の支払いが想定外に厳しくなるという心配がありません。

また、「時間がかかってもできるだけ高く売却したい」という方や、仮住まいの費用がかからない方にも、売却先行型はおすすめです。

買い先行型

買い先行型は、新居を購入してから今の住まいを売却する方法です。

買い先行型のメリット・デメリット

買い先行型のメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット | デメリット |

・新居探しに時間をかけられる ・仮住まいの必要がなく、引越しも1度で済む | ・維持費の負担が重なる可能性がある ・住宅ローンが二重になる可能性がある |

買い先行型は、今の家に住みながら新居の購入を進めるため、じっくりと新居探しに時間をかけられる点がメリットといえます。

新居を購入後に売却するため、仮住まいの家賃や、仮住まいへの引越し費用が必要がない点も「買い先行型」の大きな魅力です。

一方でデメリットとして、新居の購入後に旧居の売却に時間がかかると、その間、固定資産税などの維持費が重なることがあります。

また、住宅ローンが残っている場合は、売却までの短期間であっても、二重ローンになる可能性があるため注意が必要です。二重ローンになった際の支払い額や、返済が可能かどうかなど、一度確認しておくことをおすすめします。

買い先行型がおすすめの人

買い先行型は、下記のような方におすすめです。

- 資金計画に余裕がある

- 住宅ローンを完済している・残高が少ない

- 新居探しに時間をかけたい

住宅ローンを完済している、あるいは資金計画に余裕がある方は、買い先行型でも安心して進めやすい傾向にあります。

また、住宅ローン残高が少ない方や、新居を少ない借入金額で購入できる方は、二重ローンになっても返済額自体が少ないため、負担を感じづらいといえるでしょう。

同時並行型

同時並行型は、旧居の売却と新居の購入を同時に行う方法です。

具体的には、「旧居を明け渡すタイミング」と「新居の引き渡しを受けるタイミング」が揃うように進める方法です。

同時並行型のメリット・デメリット

メリット | デメリット |

・仮住まいが不要 ・二重ローンの心配が少ない | ・売却と購入のタイミングが難しい ・焦って売却、購入することで後悔する可能性がある |

同時に決済と引き渡しを行うため、二重ローンの可能性が少なく、仮住まいの費用や引越しの手間がかからない点がメリットです。

同時並行で進めるのは容易ではない

しかし実際は、売却と購入のタイミングを合わせるのは簡単ではなく、次のようなリスクがあります。

- 売却の引き渡しに合わせて新居を買い急いでしまい後悔

- 新居の購入に合わせて売り急ぎ、売却価格が下がる

特に、急いで購入する場合は、「新居のスペックや周辺環境などをしっかりと吟味できなかった」「間に合わせるために割高な物件を選ばざるを得なかった」と後悔するリスクが少なからずあります。

また、旧居の売却も新居の購入も、それぞれの契約相手(買主・売主)と、決済・引き渡し時期を含めた契約条件を細かく調整する必要があります。すべてが希望通りになるとは限らないため、注意が必要です。

そのため、同時並行型で進めていても、結果的に売り先行、買い先行になるケースもあります。タイミングを完全に揃えるのは容易ではないことを念頭に進めましょう。

住み替え(旧居の売却)の流れ

住み替えの流れについて、まず旧居を売却する流れを解説します。

- 不動産会社に査定を依頼

- 不動産会社と媒介契約を締結

- 売却活動を開始

- 売買契約を締結

- 決済・引き渡し

1.不動産会社に査定を依頼

不動産会社に住み替えの相談をし、旧居の査定を依頼します。

このとき、1社だけでなく複数の不動産会社に依頼し、査定額やその根拠、販売方法、担当者の対応を比較検討することが重要です。査定額の高さだけを重視して選ぶのではなく、そのほかの面で信頼できると感じられるかも、検討の重要なポイントです。

2.不動産会社と媒介契約を締結

売却する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。

媒介契約には、複数の不動産会社に依頼できる「一般媒介契約」と、1社のみに依頼する「専任媒介契約」および「専属専任媒介契約」の3種類があります。

売却と購入を同時に進める住み替えでは、スケジュール調整が重要になるため、売却と購入を同じ不動産会社で進めることがおすすめです。

その意味でも、1社の不動産会社で進められる「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」が進めやすいでしょう。基本的にどちらでも問題ないですが、後者の「専属専任媒介契約」は、自分が見つけた買主との直接取引が不可という点だけ把握しておきましょう。

3.売却活動を開始

物件情報を不動産ポータルサイトや不動産会社間で情報を共有する「レインズ」に登録し、販売活動を始めます。

売却先行型の場合、通常、住みながら売却活動を進めるため、購入希望者の内覧対応が必要になります。購入意欲をもってもらうためにも、家の中はある程度整えておくと良いでしょう。特に水回りの設備をきれいに清掃しておくと、内覧時の印象アップに効果的です。

4.売買契約を締結

購入希望者が現れ、売却価格や引き渡し時期などの合意が取れたら、売買契約を締結します。

売買契約では、事前に買主に対して重要事項説明が行われます。このとき、買主から手付金を受領することが一般的です。

売主として、契約書に貼付する印紙代や不動産会社の仲介手数料(一般的には半額)を準備する必要があります。

5.決済・引き渡し

売買契約書で定めた日に、決済と引き渡しを行います。

当日は、買主から残りの代金を受け取り、鍵や必要書類などの引き渡しを行います。

また、不動産会社への仲介手数料(残金)や司法書士に支払う登記費用など諸費用の精算も同時に行います。

司法書士は、同日中に法務局にて所有権移転登記や抵当権抹消登記などの手続きを行うことが一般的です。

住み替え(新居の購入)の流れ

新居を購入する流れは、住み替え先が注文住宅もしくは新築戸建て、中古住宅で変わります。ここでは、一戸建ての新築住宅や中古住宅を購入する前提で解説します。

- 予算・資金計画を立てる

- インターネットや不動産会社で物件探し

- 物件の内覧

- 購入申し込み・売買契約締結

- 住宅ローン審査

- 決済・引き渡し

1.予算・資金計画を立てる

まずは、新居に求める条件、優先順位を明確にし、無理のない資金計画を立てましょう。

特に住み替えの場合、予算や住宅ローンの借り入れ金額を慎重に検討することが求められます。

2.インターネットや不動産会社で物件探し

SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトや不動産会社を活用し、物件を探します。

住み替えでは、売却と購入を同じ不動産会社で進めることで、スケジュールの調整や資金計画の把握がしやすくなるため、信頼できる不動産会社と計画を進めることが重要です。

3.物件の内覧

気になる物件が見つかったら、実際に現地を内覧しに行きましょう。

内覧時は、間取りや家事動線、周辺環境などを実際の生活や将来のライフスタイルをイメージしながらチェックすることが重要です。

完成物件の場合、日当たり、風通し、外部からのプライバシー性などもしっかりと確認しましょう。また、置きたい家具の寸法を前もって控えておくと、配置なども具体的にイメージしやすくなります。

まだ人が住んでいる中古物件を内覧する際は、物件を見る中で浮かんだ疑問点をしっかりと売主に聞いておくことで、良い判断材料になるでしょう。

4.購入申し込み・売買契約締結

購入したい物件が見つかったら、売主に不動産購入申込書を提出し、正式な購入の意思表示をします。購入金額や引き渡し時期など契約条件の調整を行い、合意できれば売買契約の締結となります。

売買契約では、事前に重要事項説明を受け、契約を締結します。前もって重要事項説明や売買契約書を取り寄せ、細かい内容を契約日までに確認し、疑問点は不動産会社に問い合わせておくと安心です。

売買契約時には、手付金の支払いが必要なほか、印紙代や不動産会社への仲介手数料などの諸費用を準備しておきましょう。

5.住宅ローン審査

住宅ローンを利用する場合、売買契約を締結後に本審査を受けます。

本審査は事前審査と異なり、購入する物件の担保価値を含めた詳細な項目が審査対象となります。おおよそ1~3週間の期間が必要で、提出書類に不備や不足があると、審査にさらに長い時間を要します。

住み替えの場合、売却と購入のスケジュールを調整しなければならないこともあるため、早めに必要書類を準備し、審査に備えておきましょう。

6.決済・引き渡し

決済日に、残代金を支払い、売主から新居の引き渡しを受けます。これで、物件の所有権は完全に買主へ移行します。

同時に、仲介手数料(残金)や登記費用、固定資産税精算金などの諸費用も支払います。

決済は特に、金融機関との兼ね合いもあり、平日に実施することがほとんどです。仕事等のスケジュールもしっかりと調整し、急に慌てることがないよう準備しておくと安心です。

住み替えにかかる費用

住み替えを成功させるには、無理のない資金計画を立てることが重要です。

その際、売却収入と新居の購入資金以外に、住み替えにかかるさまざまな諸費用をしっかりと把握しておく必要があります。

ここでは、売却と新居の購入にかかる諸費用について解説します。

- 売却にかかる諸費用

- 新居の購入にかかる諸費用

売却にかかる諸費用

次の表は、家の売却にかかる諸費用をまとめたものです。

なお、すでに住宅ローンを完済している場合は、住宅ローンの一括返済の費用や登記費用はかかりません。

費用 | 内容 | 費用の目安・計算方法 |

仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 | 売買金額が400万円超えの場合の速算式(上限) ・売買金額×3%+6万円+消費税 |

印紙税 | 売買契約書(課税文書)に貼付する印紙代 | 売買金額が1,000万円超え5,000万円以下の場合:1万円 ※軽減税率適用時 |

住宅ローン一括返済の費用 | 住宅ローン残債を完済するための手数料 | 5,500円~55,000円 ※金融機関・返済方法による |

登記費用 (抵当権抹消登記) | 住宅ローンの担保として設定された抵当権を抹消する費用 | 登録免許税:不動産1個につき1,000円 司法書士費用:1~3万円程度 |

譲渡所得税 | 売却して利益(譲渡所得)が生じた場合にかかる税金 | 保有期間や適用する控除によって異なる |

このほかにも、売り先行の場合は、引越し費用や仮住まいの費用、また、中古住宅に住み替える場合は、リフォームやハウスクリーニングにかかる費用を想定しておく必要があります。

新居の購入にかかる諸費用

続いて、新居の購入にかかる諸費用をまとめたものです。

売却収入や自己資金のみで新居を購入する場合、住宅ローンの事務手数料や抵当権設定登記にかかる費用は発生しません。

費用 | 内容 | 費用の目安・計算方法 |

仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 | 売買金額が400万円超えの場合の速算式 ・売買金額×3%+6万円+消費税(上限) |

印紙税 | 売買契約書(課税文書)に貼付する印紙代 | 売買金額が1,000万円超え5,000万円以下の場合:1万円 ※軽減税率適用時 |

住宅ローン事務手数料 | 住宅ローンの契約に伴う事務手数料や保証料 | 融資事務手数料型の場合(目安):借入金額×2.2% ※金融機関、利用する住宅ローンによって変わる |

登記費用 | 所有権移転登記や抵当権設定登記にかかる費用 | 登録免許税:課税標準額(固定資産税評価額)×税率 ※新築住宅の特例あり |

火災保険・地震保険料 | 火災・地震保険料 | 補償内容や保険金額、保険会社、耐震性によって保険料は異なる ※長期一括契約にするほど保険料は割安になります。 |

不動産取得税 | 土地や建物を購入したときにかかる税金 | 原則:課税評価額(固定資産税評価額)×税率 ※土地・建物とも軽減措置があり、一定の要件を満たすことで、税額がゼロになることも少なくない |

これらの諸費用に加え、新居に合わせて購入する家具や家電、カーテン、表札など、実際に生活を始めるうえで必要な費用を見積もっておくことも大切です。

住み替えを成功させるポイント

ここからは、住み替えを成功させるポイントを4つご紹介します。

- 住み替え後に後悔しない資金計画

- 最適な住み替えのタイミング

- 買い替え特約の活用

- 安心して住み替えを任せられる不動産会社選び

住み替え後に後悔しない資金計画

住み替えを成功させるうえで、最も重要なことは無理のない資金計画を立てることです。

マイホームを初めて購入したときと比べ、年齢や家族構成、家計の収支の状況は変わっているはずです。購入時の年齢、今後の現役で働ける期間を踏まえ、完済までの見通しをしっかりとシミュレーションする必要があります。

特に、売却収入だけで住宅ローンを完済できない場合、住み替えローンの利用を検討することが必要です。

住み替えローンでは、新居の購入価格以上の借り入れを行うため、適用金利や完済までの返済期間を見据え、無理なく返済できるかの慎重な見極めが重要です。より専門的な意見を聞くために、お金のプロに資金計画の相談をしてみるのもおすすめです。

売却と購入のそれぞれにかかる諸費用、引越しや仮住まいの費用も含めて、トータルでの資金計画を立てましょう。

最適な住み替えのタイミング

住み替えを成功させるためには、現在住んでいる家をできるだけ高く売却できるタイミングを意識することもポイントとなります。

住み替えのタイミングとして、住宅ローン控除の適用期間が終了した後や築15年程度が一つの目安です。築15年~20年までの物件は、市場での高い需要が見込め、買い手がつきやすい傾向にあります。

また、年間を通じて売れやすい時期を考えた場合、成約件数が比較的多いのが、2月と3月です。想定する販売期間から逆算して売り出しのタイミングを決めると、よりスムーズな住み替えにつながります。

住み替えのタイミングは、家族構成やライフスタイルの変化などに左右されますが、売れやすいタイミング・時期も考慮しながら計画・判断しましょう。

参照:公益社団法人不動産流通推進センター「2024不動産業統計集(3月期改訂)」

買い替え特約の活用

買い替え特約とは、「一定期間内に現在の住居が売却できなかった場合に、新居の購入契約をキャンセルできる」という特約です。

新居を購入したものの旧居が売れなかった場合のリスクを回避するために、売買契約書に買い替え特約を盛り込みます。

この特約を付けておくことで、もし売却が失敗しても違約金を支払うことなく契約を解除でき、購入時に支払った手付金が返還されます。

ただし、売買契約書に買い替え特約を盛り込む場合は、売主の同意が必要です。買い替え特約を条件とすると、売主の意向によっては購入を断られたりする可能性もあります。

「売主にとってメリットがある特約ではない」としっかり理解したうえで、買い替え特約を盛り込めるか打診することが大切です。

安心して住み替えを任せられる不動産会社選び

旧居の売却と新居の購入を同時期に進める住み替えでは、不動産会社選びがとても重要になります。

2つの手続きを並行して進めるには、1つの不動産会社に任せるほうが、スケジュール調整や資金計画の変更に対応しやすく便利です。

旧居の売却では、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定金額だけでなく、販売方法、住み替えを前提とした資金計画やスケジュールをしっかりと提案してもらいましょう。

いくつかの会社に出してもらった査定金額や提案内容を比較し、その中から信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

住み替えで失敗しないための3つの注意点

では、住み替えで失敗しないためにはどういった点に注意すればよいのでしょうか。ここでは3つの注意点を解説します。

- 余裕をもったスケジュールで進める

- 現実的な売却価格で進める

- 家が売れなかった場合も想定しておく

余裕をもったスケジュールで進める

単に売却だけ、購入だけを進める場合と異なり、住み替えはスケジュール調整が複雑になるため、余裕をもって進めなければ後悔する可能性があります。

一般的に、不動産の売却には3~6か月の期間が必要といわれています。住み替えの場合、同時に新居の購入を進めるため、さらに時間がかかることを想定することが必要です。

売却では買主の意向、新居の購入では売主の意向に大きく影響されるため、想定通りのスピード感で進まないこともあります。

「売却手続きを早く進めたせいで、希望よりも売却金額が低くなった」

「新居の物件探しを急ぎすぎて、希望条件を妥協せざるを得なかった」

このようにならないように、スケジュールには十分に余裕をもって進めていくことが大切です。

現実的な売却価格で進める

売却査定を複数の不動産会社に依頼した場合、どうしても高い査定価格を提示する不動産会社に依頼したくなりがちです。

しかし、住み替えで後悔しないためには、相場なども考慮した現実的な売却価格を設定することが大切です。

売り出し価格と実際に売れる価格(成約価格)が違うことは珍しくありません。相場より高すぎる売り出し価格にしたことで、次のような事象が起こる可能性があります。。

- 売却開始直後の最も売れやすいタイミングを逃す

- 反響や問い合わせ数が増えない

- 販売期間が長期化する

その結果、新居の購入手続きが進められない、あるいは二重ローンの支払い期間が長引くリスクもあります。

不動産会社に査定を依頼する際には、査定価格だけでなく、価格の根拠や販売戦略も含めて提示してもらい、現実的な売り出し価格で進めることが重要です。

家が売れなかった場合も想定しておく

販売エリアの市場環境や築年数、立地条件、建物の状態などで売却物件の需要(売れやすさ)は左右されます。

物件によってはなかなか売れず、住み替えの資金計画やスケジュールに大きく影響する可能性があります。そのため、家が売れなかった場合も想定しておくことが重要です。

市場での売却が難しい場合、不動産会社による「買取」が選択肢に入ります。

一般の売主と買主をつなぐ仲介と異なり、買取は、不動産会社自らが買主となって、物件を直接買い取る方法です。

不動産市場での売却が難しい物件でも、短期間で現金化しやすいなどのメリットがある一方で、売却価格が市場価格の6~8割程度になる可能性があります。エリアや築年数の条件が悪く、需要が著しく低そうな場合は、買取を検討しても良いかもしれません。

物件の売れやすさは売り出し価格の設定によっても変わるため、不動産会社と市場ニーズを把握しながら、資金計画やスケジュールをしっかりと立てることが重要です。

住み替えは住宅ローンが残っていてもできる!活用できる3つの資金調達法

今住んでいる家を売却して住み替えるには、基本的に住宅ローンを完済して、ローンの担保として設定されている抵当権を抹消しなければなりません。

そのため、住宅ローンが残っている場合、売却収入で完済するか、完済できない場合は自己資金で支払うことが必要です。

とはいえ、売却収入が住宅ローン残高を下回る(オーバーローンの状態)場合や、必要な自己資金を準備できないこともあります。

ここでは、住宅ローンが残っていても住み替えできる資金調達方法を3つご紹介します。

- 住み替えローンの活用

- つなぎ融資の活用

- ダブルローンの活用

住み替えローンの活用

住み替えローンは、現在住んでいる家の住宅ローン残債と、新居を購入する資金を併せて借り入れできるローン商品です。

例えば、現住居の住宅ローン残高が300万円、新居の購入費用が3,000万円の場合、3,300万円(300万円+3,000万円)の借り入れが可能です。

住宅ローンが残っていても住み替えができる便利な住宅ローン商品ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。

・住み替えローンの注意点

- 審査が厳しい

- 金利が高い傾向にある

- 売却と購入の決済を同日に進める必要がある

住み替えローンは、新居の購入費用に住宅ローン残債を上乗せして借り入れるため、金融機関の審査は厳しくなる傾向にあります。

また、金融機関にとっては、新居の担保価値以上の金額を融資することになるため、一般的な住宅ローンより金利が高めに設定されることが多いのが現状です。

住み替えローンを利用する場合は、事前審査で利用できる見通しがあるかを確認し、住み替え後の返済負担が重くなりすぎないかをしっかりとシミュレーションする必要があります。

つなぎ融資の活用

つなぎ融資は、現住居の売却より先に新居を購入する場合(買い先行のとき)に、一時的に購入資金を借りる方法です。

無担保で借り入れすることができる一方、適用金利は一般的に高くなります。

また、つなぎ融資の返済期限は、数か月~1年程度に設定されています。返済期限までに旧居を売却できなかった場合、希望金額より低い価格で売却せざるを得なくなる可能性があることを頭に入れておく必要があります。

ダブルローンの活用

ダブルローンは、買い先行で住み替えを進める場合に、現在住んでいる家の住宅ローンを支払いながら、新たに新居の購入のためのローンを組む方法です。

ダブルローンを活用することで、新居に住みながら売却活動を進められるうえ、住み替えローンのように、売却と購入を同日に完了させる必要はありません。

ただし、住んでいる家が売却できるまでの間、2本分のローン返済が続くため、返済能力に問題がないかをしっかりと検討することが重要です。

また、現在のローンを返済しながら、新たに融資を受けることになるため、収入に対する返済負担率や完済時の年齢なども重視され、金融機関の審査は厳しくなる傾向です。

住み替えで活用できる税金の特例

ここでは、住み替えするときに活用できる税金の特例を解説します。

- 3,000万円の特別控除の特例

- マイホームを買い替えたときの特例

- 売却で損失が生じたときの特例

3,000万円の特別控除の特例

不動産を売却して利益が発生した場合、譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。

しかし、マイホームを売却して得た利益に関しては、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用となります。

3,000万円の特別控除の特例は、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。

譲渡所得は、以下の計算式で算出します。

・譲渡所得=譲渡価格-(取得費用+譲渡費用) ・税額=譲渡所得×税率 ※譲渡価格:不動産の売却価格 ※取得費用:土地建物の購入代金や仲介手数料、登記費用など取得時に要した費用 ※譲渡費用:売却時の仲介手数料や印紙税、取り壊し費用など売却に要した費用 |

3,000万円の特別控除の特例を適用することで、3,000万円までの譲渡所得が控除され、所得税・住民税の負担を減らせます。

・3,000万円の特別控除の特例の主な適用要件

- 現に自分が住んでいた家屋を売却する

- 売却の前年および前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと(例外あり)

- 売却した年やその前年、前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないなど

適用条件の詳細は、国税庁のHPで事前にチェックし、分からない部分があれば不動産会社や税務署に問い合わせて確認しておきましょう。

参照:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

マイホームを買い替えたときの特例

マイホームを買い替えたときの特例は、現在住んでいる不動産を売却して譲渡所得が発生した場合に、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べ(先延ばし)できる制度です。

具体的には、令和7年12月31日までに売却し譲渡所得が生じた場合、売却した年分には課税されず、将来買い替えたマイホームを売却するときまで課税を先送りできます。

この特例を利用することで、税負担を軽減できるわけではありませんが、税の支払いが先送りになるため、住み替え時にかかる費用の負担を一時的に軽減することが可能です。

主な適用要件として、売却したマイホームの居住期間が10年以上であることや、売却した年の1月1日時点で家屋や土地の所有期間が10年を超えることなどが挙げられます。そのほかにも色々な要件があるため、細かいチェックが必要です。

確定申告での手続きになるため、不安がある場合は、不動産会社や税務署などのプロに相談しておくとよいでしょう。

参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例

売却で損失が生じたときの特例

住み替えに伴い、旧居を売却して損失が生じた場合に活用できる特例が「マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例」です。

一定の要件を満たすことで、生じた譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などから控除(損益通算)できます。

さらに、損益通算しても控除しきれない譲渡損失については、翌年以後3年間にわたり繰り越し控除することが可能です。

マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例の主な適用要件

- 売却した1月1日時点において、所有期間が5年を超えている

- 自分が居住していた建物、または建物とともに売却した土地であること

- 売却した旧居の売主と買主が、親子や夫婦などの特別の関係にないことなど

特例の詳細は国税庁のHPを熟読するほか、銀行等の金融機関がHPで分かりやすく解説しているものなどを参考にしてみるのもおすすめです。

参照:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

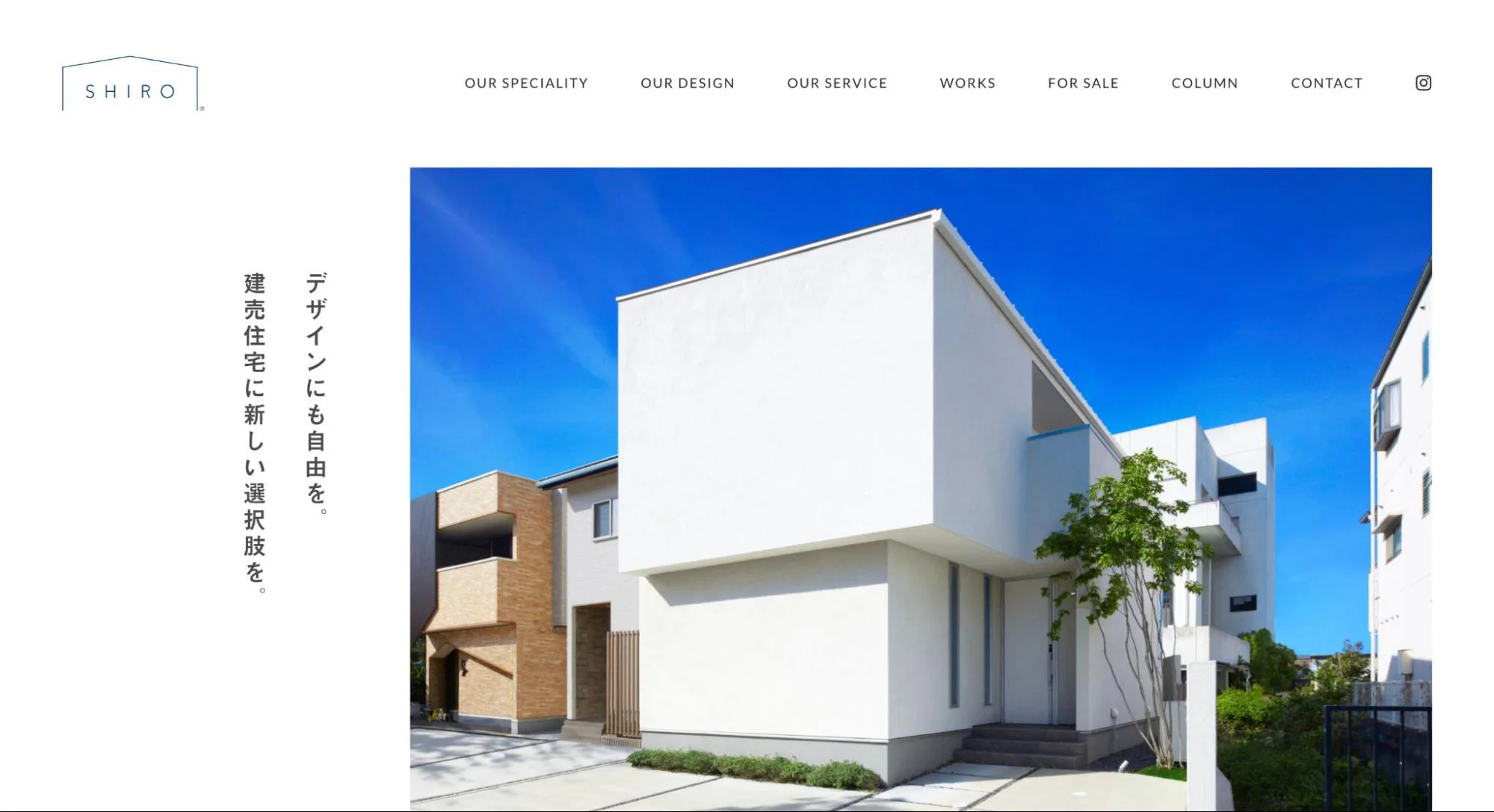

一戸建てへの住み替えならデザイン住宅「SHIRO」

一戸建てへの住み替えを検討するなら、ハウスドゥ・ジャパンが提供する建売住宅ブランド「SHIRO」は魅力的な選択肢の一つです。

「SHIRO」の最大の特徴は、建売住宅ながらデザイン性にこだわり、シンプルかつ機能的な間取りを実現できる点です。

これまで計1,600棟を超える建売住宅の販売で培った経験をもとに、誰もが使いやすく、インテリアのアレンジの幅が広がるシンプル&クリーンな空間を実現しています。

「SHIRO」は、デザイン性だけでなく、住宅性能にもこだわって設計しています。

- 耐震性:住宅性能表示制度における耐震等級2~3相当で計画

- 断熱性能:断熱等性能等級4以上でプランニング

また、住み替えで重要となる資金計画についても、土地と建物を一括で販売・管理することで、住宅ローンの手続きも基本的に1回で完了。手続きがスムーズで資金計画を立てやすい点が特徴です。

また、注文住宅と比べ工期を短縮しやすいため、高いデザイン性と間取りを備えながらも価格を抑えやすくなっています。

まとめ:住み替えを成功させるなら、無理のない資金計画を立てよう

ここまで、住み替えの流れとして「売り先行型」「買い先行型」「同時並行型」を紹介しました。

住み替えを成功させるためには、無理のない資金計画と自分の状況に合った方法で進めることが重要です。

まずは、売却査定を行い、住み替えをサポートしてくれる不動産会社を慎重に選ぶことから始めましょう。

査定金額が高い不動産会社に依頼したくなりますが、金額だけではなく、査定の根拠、買い取り後の販売方法、担当者の対応などを総合的に判断することが大切です。

全国で不動産事業を展開するハウスドゥグループが提供するデザイン住宅「SHIRO」では、住み替えを全面的にサポートする体制が整っています。

- 資金計画の立て方

- スケジュールの調整の仕方

- 不動産取引に関する細かな手続きなど

不動産取引に精通したスタッフが、丁寧にサポートいたします。

住み替えにあたって、何からどのように始めればよいかわからないという方も、お気軽にご相談ください。

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

KEYWORDS