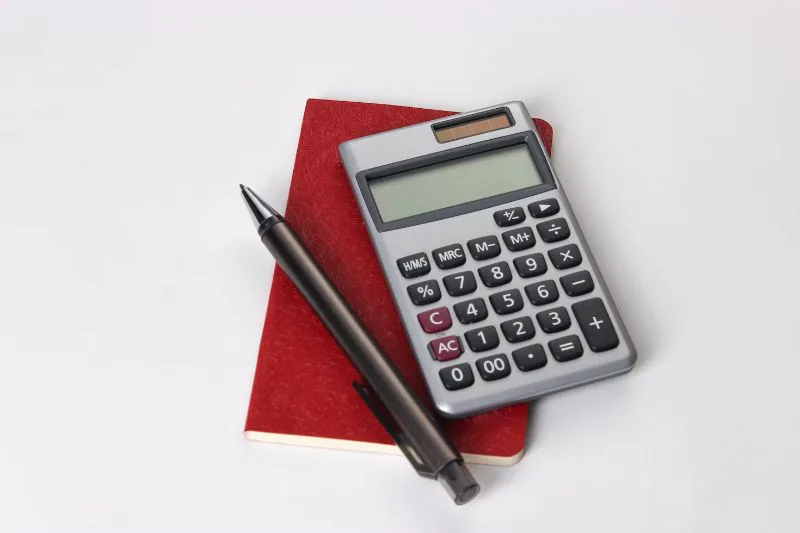

建売住宅の諸費用はいくら必要?価格別シミュレーションで詳しく解説

建売住宅の購入を検討するなかで、住宅本体の代金以外にどれくらいの「諸費用」が必要かを知っておくことは重要です。 諸費用がいくらかかるかによって、準備しなければならない自己資金や必要な住宅ローンの借入金額も変わる可能性があります。 本記事では、はじめに、建売住宅の購入時に必要な諸費用の内訳や金額の目安をわかりやすく解説していきます。さらに、2,000万〜4,000万円台の価格帯別シミュレーションを通して、具体的にどれくらいの諸費用が必要かを試算します。 諸費用を含めたマイホーム購入の総費用を把握できれば、安心して物件探しに集中できるはずです。ぜひ参考にしてください。

目次

諸費用の目安は、建売住宅の販売価格のおよそ5%〜10%

諸費用とは、住宅を購入する際に本体代金以外に発生する費用です。

例えば、不動産会社に支払う仲介手数料や金融機関に支払う住宅ローンの事務手数料、印紙税や登録免許税などの税金が挙げられます。

手数料や税金は、建売住宅の価格や住宅ローンの借入金額に応じて決まり、諸費用の目安は、およそ販売価格の5〜10%です。例えば、4,000万円の物件では200万円〜400万円になります。

土地・建物代金の支払いには住宅ローンを利用し、諸費用は自己資金(現金)で用意するのが理想的です。住宅購入に向けて、諸費用も含めて計画的に準備しておきましょう。

建売住宅の諸費用内訳

建売住宅の諸費用は、以下3つのタイミングに分けて支払います。

- 購入前の諸費用

- 購入時の諸費用

- 住宅ローン利用時の諸費用

それぞれの内訳と用意するべき金額の目安を見ていきましょう。

購入前の諸費用

建売住宅の購入にあたり、最初に諸費用を支払うタイミングは売買契約を締結するときです。諸費用の内訳は以下のとおりです。

内訳 | 費用の相場 |

|---|---|

印紙税(建売住宅の売買契約書) | 1万円〜3万円(契約金額1千万円超え1億円以下) ※軽減された税額(2027年3月31日まで) |

印紙税とは、売買契約書や消費貸借契約書などの課税文書を作成する際に課される税金です。

住宅購入においては、不動産売買契約書や注文住宅における工事請負契約書、住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約)が印紙税の対象となります。

ただし、ネット銀行をはじめ、契約手続きをWEB上で行うことが多くなっています。契約書を文書で作成しない場合は、印紙を貼付する必要はなく、印紙税もかかりません。

また、諸費用ではありませんが、売買契約時には手付金も準備する必要があります。手付金については、「諸費用と売買契約時時に必要となる手付金の違い」で詳しく解説します

購入時の諸費用

売買契約締結後、決済・引き渡し日を迎えます。

決済にあたって、売買代金の残代金の支払いと併せ、税金や司法書士・不動産会社に支払う手数料などを精算します。その際、以下の諸費用を準備しなければなりません。

内訳 | 費用の相場 |

|---|---|

登録免許税(所有権移転登記) | 所有権保存(建物):固定資産税評価額×0.15%※軽減税率適用時(2027年3月31日まで) 所有権移転(土地):固定資産税評価額×1.5%※軽減税率適用時(2026年3月31日まで) 所有権移転(建物):固定資産税評価額×0.3%※軽減税率適用時(2027年3月31日まで) |

司法書士への報酬 | 約5万円〜10万円 |

不動産取得税 | 不動産の評価額×税率(4%) ※評価額は、固定資産税台帳に記載された固定資産評価額 |

仲介手数料 | 「建売住宅の販売価格 × 3%+6万円+消費税」(上限) |

固定資産税・都市計画税精算金 | 固定資産税・都市計画税の精算金 |

建売住宅を購入すると、所有権名義を買主にするための登記が必要です。登記とは、法務局に不動産の情報や所有者の名義を登録することです。

不動産の保存・所有権移転登記にかかる税金が登録免許税です。

また、登記手続きは、売買代金の支払いに合わせ確実に行う必要があり、複雑な手続きのため一般的には司法書士へ依頼します。その際の手数料として司法書士の報酬が必要となります。

「不動産取得税」は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される税金です。ただし、不動産取得税には、軽減措置があり、高額な不動産や240平米を超える建物などを購入しない場合、非課税になるケースが多いです。

仲介手数料は、不動産会社を介して建売住宅を購入したときに支払う手数料です。

宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限が定められており、大手不動産会社をはじめ多くの不動産会社では、仲介手数料の上限金額を請求する傾向にあります。

最後に、固定資産税・都市計画税の精算金です。固定資産税は、1月1日時点の所有者に納付義務があります。そのため、年の途中で土地・建物の所有者が変わった場合、引き渡し日を基準に固定資産税を精算します。

参照

国税庁|登録免許税の税額表

国税庁|登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

e-Gov法令検索|宅地建物取引業法|第46条(報酬)

国土交通省|告示1155号報酬の額

総務省|不動産取得税

住宅ローン利用時の諸費用

次に、住宅ローンを利用する際に支払う諸費用です。主な内訳を見ていきましょう。

内訳 | 費用の相場 |

|---|---|

印紙税(住宅ローンの契約書) | 1万円〜3万円(契約金額1千万円超え1億円以下) |

住宅ローンの事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) |

住宅ローンの保証料 | 借入金額の0%〜2% |

登録免許税(抵当権設定登記) | 借入金額×税率(0.1%) |

司法書士への報酬 | 約5万円〜10万円 |

火災保険料・地震保険料 | 約20万円〜30万円 |

住宅ローン関連の諸費用で大きな割合を占めるのは、金融機関に支払う事務手数料や保証料です。金融機関によって、事務手数料型と保証料型があり、ネット銀行などでは事務手数料型を採用しているケースが多くなります。

・事務手数料型

当初の借入期間前に繰り上げて完済しても事務手数料は返還されない。保証料型と比べて、適用金利が低い傾向。

・保証料型

当初の借入期間前に繰り上げて完済した場合、返済期間に応じて保証料の一部が返還される。

また、住宅ローンを借りる際は、万が一返済できなくなった場合に備えて、金融機関は住宅を担保にします。土地・建物に担保を設定する際に必要となるのが抵当権設定登記であり、登録免許税と司法書士手数料が必要です。

また、一般的に、担保である住宅が返済期間中に火災や自然災害などに見舞われるリスクに備えて、火災保険への加入が必須となります。

保険料は、補償内容や契約期間などで変わり、契約期間の最長である5年分を一括で支払うほうが割安となります。

住宅ローンに関する諸費用が必要となるのは、融資を実行するときです。一般的には住宅の引き渡し日と同日になるため、不動産会社や金融機関にスケジュールを確認して期日までに間に合うよう資金を準備しましょう。

参照

国税庁|印紙税額の一覧表

財務省|登録免許税の概要

国税庁|登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

諸費用以外に建売住宅の購入時にかかる費用

諸費用以外に建売住宅を購入した際に、次のような費用を準備しておく必要があります。

・引越し代

・家具・家電の購入費

・インターネット回線の引き込み費用

・テレビアンテナ設置費用

・エアコン設置費用

・表札など

また、建売住宅の販売価格には、土地と建物代金が含まれますが、オプションの工事を依頼する場合は追加費用が必要です。

建売住宅のオプションは、販売会社によって異なりますが次のものが挙げられます。

・カーテンレール

・シャッター(2階部分など)

・網戸

・室内物干し

・ビルトイン型食洗機への変更

・玄関の鍵変更(スマートキーなど)

これらの費用だけでも数百万円かかる可能性があるため、資金計画にあらかじめ組み込んでおくことが重要です。

建売住宅のオプションについて詳しくは、次の記事を参考にしてください。

諸費用と売買契約時に必要となる手付金の違い

手付金は、売買契約締結の際に、買主から売主に支払われる金銭です。売買契約上、「手付金は売買代金の一部として充当する」とするのが一般的です。決済では、売買代金から手付金を差し引いた金額を支払います。

通常、手付金の額は、契約金額の5~10%で設定されます。

手付金は、売買契約が成立した証(証約手付)として支払われるとともに、解約金(解約手付)や違約金(違約手付)としての役割も持つことがあります。

手付金の役割 | 意味 |

証約手付 | 売買契約が成立した証拠として支払われる |

解約手付 | 売買契約の当事者である買主・売主双方に解約権を与える |

違約手付 | 売買契約上の義務に違反した場合の違約金として扱う |

ここでは、手付金の3つの役割について解説しましたが、手付金にどういう役割を持たせるかは、売買契約の内容によって変わる点には注意が必要です。

建売住宅の諸費用を計算シミュレーション|価格別

諸費用が具体的にいくら必要かをイメージするため、建売住宅の価格別にシミュレーションしてみましょう。

- 2,000万円の建売住宅の諸費用

- 3,000万円の建売住宅の諸費用

- 4,000万円の建売住宅の諸費用

ここでは、上記3つの条件で計算します。

2,000万円の建売住宅の諸費用

ローコスト住宅を取り扱う施工会社では、2,000万円前後の建売住宅を購入できます。以下の条件で諸費用を計算してみましょう。

【計算条件】

- 手付金200万円を売買契約時に支払う

- 住宅ローンは融資事務手数料(借入金額×2.2%)

- 住宅ローンの借入金額:1,800万円

購入前の諸費用 |

合計:1万円 |

購入時の諸費用 |

合計:約10万円〜97万円 |

住宅ローン利用時の諸費用 |

合計:約68万円〜83万円 |

諸費用の総額 | 約79万円〜181万円 |

2,000万円の建売住宅を購入する場合、仲介手数料の有無で諸費用は大きく変わりますが、80~180万円程度が必要です。およそ200万円を用意できれば安心です。手付金(200万円)と併せると400万円ほどの現金が必要になります。

ただし、多くの金融機関では、物件価格に加え諸費用を借り入れることも可能です。詳しくは、「建売住宅の諸費用が払えない場合の対処法」で解説します。

3,000万円の建売住宅の諸費用

建売住宅は全国的にも3,000万円台の物件が多く、標準的な価格帯といえます。具体的に諸費用を計算してみましょう。

【計算条件】

- 手付金200万円を売買契約時に支払う

- 住宅ローンは融資事務手数料(借入金額×2.2%)

- 住宅ローンの借入金額:2,800万円

購入前の諸費用 |

合計:1万円 |

購入時の諸費用 |

合計:約11万円〜131万円 |

住宅ローン利用時の諸費用 |

合計:約 91万円〜106万円 |

諸費用の総額 | 約103万円〜238万円 |

3,000万円の建売住宅を購入する場合、仲介手数料の有無で異なりますが、諸費用はおよそ100万円〜240万円が目安となります。手付金の200万円と併せて450万円ほど準備できれば安心です。

4,000万円の建売住宅の諸費用

首都圏や近畿、東海エリアなどでは、4,000万円前後の建売住宅が多く見られます。大手ハウスメーカーやデザイン性の高いブランドの建売住宅も選択肢に入ってくるでしょう。

諸費用の相場は、以下のとおりです。

【計算条件】

- 手付金200万円を売買契約時に支払う

- 住宅ローンは融資事務手数料(借入金額×2.2%)

- 住宅ローンの借入金額:3,800万円

購入前の諸費用 |

合計:1万円 |

購入時の諸費用 |

合計:約12万円〜165万円 |

住宅ローン利用時の諸費用 |

合計:約103万円〜118万円 |

諸費用の総額 | 約116万円〜284万円 |

4,000万円の建売住宅を購入する際の諸費用は、およそ120~300万円となります。

手付金の200万円と併せて、500万円ほど準備できれば安心です。

建売住宅の諸費用を払えない場合の対処法

建売住宅の諸費用は、物件価格や住宅ローン借入金額、仲介手数料の有無で大きく変わりますが、数百万円単位が必要となることもあります。

では、自己資金で諸費用を払えない場合は、どのような方法があるのでしょうか。ここでは2つの方法と注意点を解説していきます。

- 住宅ローンに組み込む

- 諸費用専用ローンを利用する

- 諸費用をローンで支払う場合の注意点

それぞれ詳しく解説します。

住宅ローンに組み込む

多くの金融機関では、物件価格だけでなく諸費用を住宅ローンに組み込めます。

諸費用を準備できるまでマイホーム購入を待つ必要がないため、希望するタイミングで住宅を購入しやすくなります。

また、自己資金があっても諸費用の支払いに使わず、手元に資金を残すことも可能です。たとえば、カーローンや教育資金など、住宅ローンより金利が高い商品の購入に自己資金を回せることで、家計における利息負担を減らせる可能性があります。

ただし、諸費用を住宅ローンに組み込むと、担保となる住宅の価格を借入金額が上回る「オーバーローン」と呼ばれる状態になります。

オーバーローンは、融資する金融機関にとってリスクが高いため、審査が厳しくなります。

審査基準は金融機関によって異なるため、年収や勤続年数などで不安を感じる方は複数の金融機関に事前審査を申し込みましょう。

なお、借り入れた資金の用途は、住宅購入のための諸費用に限られます。一部の金融機関を除き、家具・家電などの購入には使えないため注意してください。

諸費用専用ローンを利用する

諸費用を住宅ローンに組み込めない場合は、「諸費用ローン」と呼ばれるローンを利用する方法もあります。

諸費用ローンは、住宅ローンとは別に諸費用のためのローンを組むことです。家具・家電や引越し費用などにも利用できることが多く、住宅ローンに組み入れる場合よりも比較的用途が自由です。

ただし、通常の住宅ローンより金利を高く設定している金融機関が大半です。

必要最低限の金額を借り入れ、繰上げ返済を活用しながらできるだけ早く完済することをおすすめします。

諸費用をローンで支払う場合の注意点

諸費用を借り入れると、その分だけ借入額が増え、月々の返済負担も大きくなります。マイホーム購入後の固定資産税などの維持費の支払いも含め、購入後の生活に支障が出ないかを十分検討しましょう。

また、住宅ローンに諸費用を組み込むと、将来売却しにくくなる可能性があります。これは、住宅の価値以上の借り入れをするため、売却時点の住宅ローン残債が売却代金を上回る可能性が高いためです。

家を売却してもローンが残ると、金融機関が設定している抵当権を抹消できません。抵当権を抹消するには、売却代金で不足する分を自己資金で補う必要があります。もし、自己資金を準備できなければ、抵当権が付いたままの住宅を売却することは難しくなります。

将来、住み替えを計画し、住宅を売却する予定がある方は、できる限り諸費用を自己資金で準備するか、不足する分のみ諸費用ローンを利用して短期間で返済を終えることを検討してみてください。

建売住宅の諸費用を安く抑える方法・秘訣

建売住宅の諸費用は安く抑えられる可能性があります。

- 不動産会社を介さず売主から直接購入する

- 仲介手数料を含めて不動産会社を選ぶ

- 住宅ローン関連の手数料を抑える

- 補償内容と支払い方法を最適化して火災保険料

諸費用の負担を減らす方法を見てみましょう。

不動産会社を介さず売主から直接購入する

建売住宅の購入において、多くを占めるのが不動産会社へ支払う仲介手数料です。

この点、不動産会社を介さずに売主から直接購入できる物件を探すことで、仲介手数料はかかりません。

仲介手数料がかかる物件かを見分けるには、不動産ポータルサイトや物件チラシの「取引態様」を確認しましょう。

取引態様は、物件情報を出している不動産会社がどういう立場で取引に関わっているかを示すものです。取引態様には、次の3つがあります。

・売主

・代理

・媒介(仲介)

売主もしくは代理の場合、直接売主から購入するため仲介手数料がかかりません。一方、媒介(仲介)となっている物件は仲介手数料がかかります。

ただし、仲介手数料がかからない、いわゆる「売主物件」だけを対象とすると、物件選びの選択肢が狭くなり、マイホーム購入自体が進まない可能性があります。

仲介手数料の有無も意識しながら広く物件情報を収集することが大切です。

仲介手数料の安い不動産会社を選ぶ

仲介手数料の上限額は法律で決まっていますが、下限額に関する定めはありません。不動産会社を比較し、仲介手数料の安い会社を探してみましょう。

ただし、仲介手数料が極端に安い会社は、人員を最小限にするなど対応に問題があるケースも少なくありません。

人手が足りなければ、手続きが雑になりミスが増えるなどサービスの質が落ちることもあるでしょう。内覧時の対応の様子を見て、不安を感じるようであれば別の会社を探すことをおすすめします。

また、仲介手数料は、時期によって変わることもあります。たとえば、建売住宅を積極的に販売する春や秋口に、各社で仲介手数料の値下げキャンペーンが実施されるケースなどです。

さらに、不動産会社や物件によって、仲介手数料が無料になることもあります。これは、売主からも仲介手数料を受け取れる不動産会社が、買主からの仲介手数料を無料にしているためです。買主側の仲介手数料を無料にすることで、販売しやすくしています。

住宅ローン関連の手数料を抑える

住宅ローン関連の手数料を抑える方法は2つあります。

- 事務手数料や保証料が安い金融機関を選ぶ

- 諸費用の支払い方法を金利上乗せタイプにする

住宅ローンの事務手数料や保証料は、金融機関により異なります。複数の金融機関を比較し、少しでも諸費用の負担が少ないローン商品を選ぶと良いでしょう。

比較する際は、必ず事務手数料と保証料を合計した金額で確認してください。事務手数料が安いものの、保証料が高額なケースもあるためです。

金融機関によって、定額の場合と「借入金額の2.2%」のように割合で提示される場合があるため、実際の借入金額を想定して具体的な金額を計算する必要があります。

諸費用を減らすためのもう一つの方法が、支払い方法を金利上乗せタイプにすることです。

通常の適用金利に0.2%などの金利を上乗せし毎月支払うことで、最初に準備しなければならない住宅ローンの諸費用を減らせます。

ただし、住宅ローンを一括で支払う場合より金利を上乗せした方が、通常、総支払額は高くなる点に注意が必要です。

また、金利を上乗せした分、毎月の返済額は増えます。家計に対して住宅ローンの返済負担が問題ないかしっかりと確認しましょう。

火災保険料の補償内容と支払い方法を最適化する

火災保険は、補償内容や支払い方法によって保険料が変わります。契約内容を見直すことで保険料を抑えられるでしょう。

火災保険の補償対象には、「建物」と「家財」があります。建物の保険金額は、保険会社によって一定の範囲内に設定されることが一般的です。これに対し、家財の保険金額は、所有する家財の量や価値に対して、手厚すぎることもあるため注意が必要です。、保険金額が高いほど保険料も高くなります。

また、火災保険は、基本補償と特約の2つに分かれます。各保険会社が設定している基本補償は変更できませんが、特約は自由に設定することも可能です。

ハザードマップで浸水想定エリアに指定されていない場合は、水害に関する特約を不要にするなど、立地条件に合わせた特約を設定することが大切です。

その他、火災保険は、契約期間と支払い方法を選択できます。自己資金に余裕がない場合は、1年契約などの短期プランを選ぶことで負担を抑えるとよいでしょう。

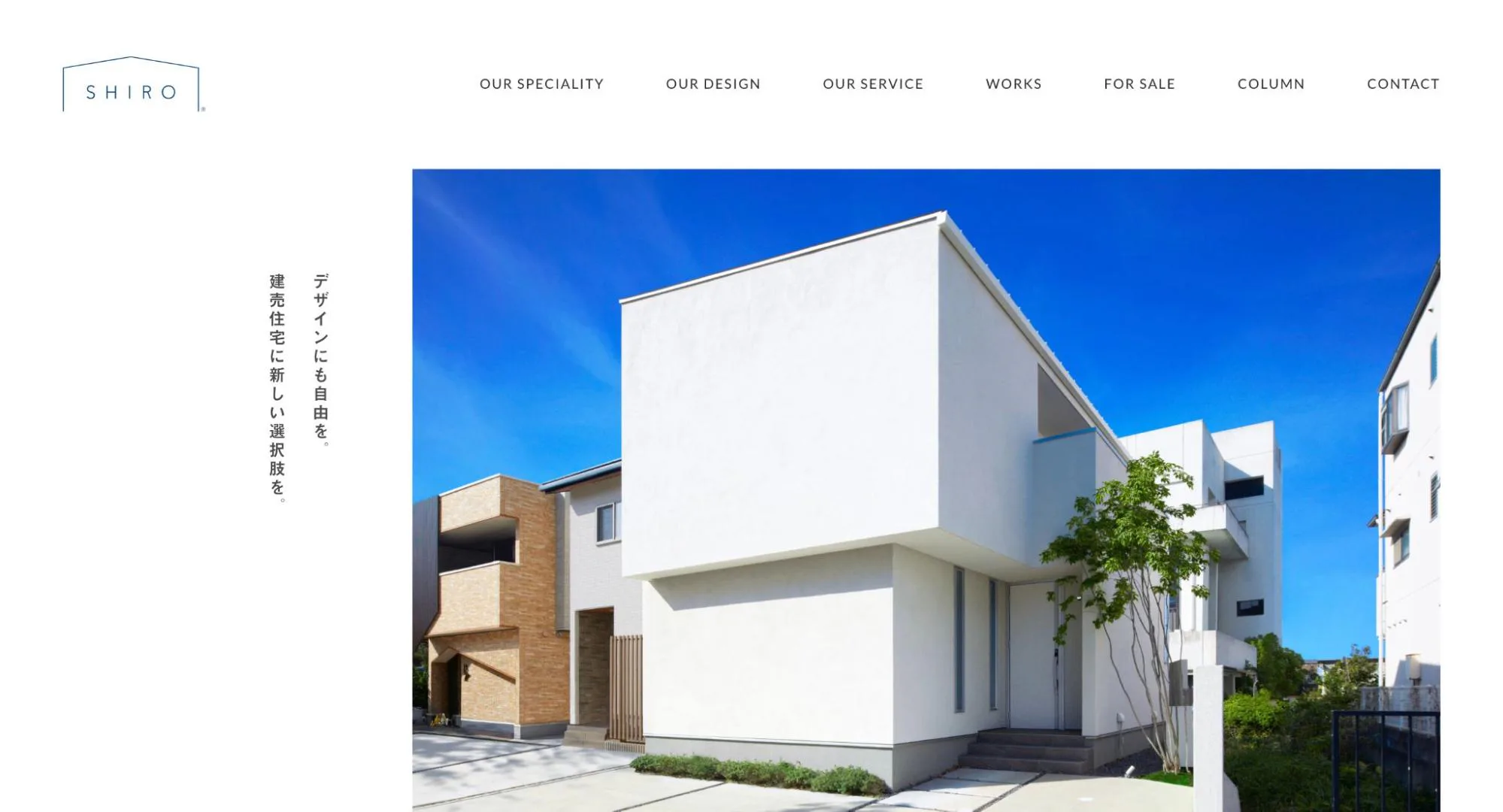

諸費用を含めた資金計画が立てやすい!建売住宅ブランド「SHIRO」

建売住宅でありながら、注文住宅に劣らない洗練されたデザイン性と間取りにこだわった住宅ーそれがハウスドゥ・ジャパンが提供する「SHIRO」です。

「SHIRO」は「余白」を意識した空間設計にこだわり、白を基調としたシンプルで美しいデザインが魅力です。住む人自身で選ぶ余地を残しつつも、すっきりとした外観と心地よい開放感を感じられる設計になっています。

さらに、「SHIRO」は、クロスや建具、照明、外部手すりなどの仕様を選べる柔軟性も備わっています。しかもこれらのオプションは住宅ローンに組み込めるプランが用意されており、資金計画が立てやすい点も魅力の一つです。

土地・建物を一括管理することで工期が短縮され、人件費・中間コストを抑える工夫もされています。その結果、価格を抑えつつ、高いデザイン性や住宅性能を兼ね備えた建売住宅となっています 。

建売住宅を検討されている方にとって、「SHIRO」は有力な選択肢の一つとなるはずです。ぜひご検討ください。

まとめ:建売住宅は諸費用も含めて資金計画を立てよう

建売住宅の諸費用は、住宅の販売価格の5%〜10%が目安となります。

諸費用の主な内訳は、印紙税や登録免許税などの税金や不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローンの事務手数料・保証料です。

税額は住宅の評価額に応じて決まるため節約できませんが、仲介手数料や住宅ローンの手数料、火災保険料などは、物件の選び方や契約方法で減らせる可能性があります。

物件価格以内に住宅ローンの借入金額を抑えるためには、諸費用を自己資金で準備するのが望ましいでしょう。

ただし、自己資金を用意できない、あるいはほかの資金として使いたい場合は、住宅ローンに組み込んだり諸費用ローンを利用することも可能です。

なお、諸費用も含めた資金計画を立てやすい建売住宅をお探しの方は、デザイン性と機能性を兼ね備えた建売住宅ブランド「SHIRO」もぜひチェックしてみてください。

土地・建物込みの価格設定のため、マイホーム購入の総費用が把握しやすくなっています。資金計画や無理のない住宅ローン借入金額から相談したいという方も、不動産取引に精通したスタッフがサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

吉本えり

二級建築士・整理収納アドバイザー1級資格保有。大学院まで建築学を専攻し、ハウスメーカーでの勤務を経てWebライターとして独立。建築、不動産、インテリアなど住まいに関する記事を執筆しています。執筆実績100記事以上。

KEYWORDS

- #建売住宅・分譲住宅

- #住宅購入

- #住宅購入費用

RECOMMEND

関連記事