マンションから戸建てへの住み替えガイド!メリットや注意点・流れを解説

「もっと広い家に住みたい……」 「ペットと遊べる庭がほしい……」 「老後に備えて住環境を整えたい……」 このような思いから、マンションから戸建てへの住み替えを検討する方も多いでしょう。。 また、子どもの成長や独立、ライフスタイルの変化、親との同居や介護などをきっかけとして住み替えを検討される方もいます。 もっとも、マンションと戸建てでは、所有形態や維持管理の仕組み、生活スタイルに大きな違いがあります。 住み替えを実行する際は、マンションの売却と戸建ての購入を同時に進めるため、資金計画や手続きが複雑になる点に注意が必要です。 そこで本記事では、マンションから戸建てに住み替える際のメリットや注意点、住み替えの流れ・費用を詳しく解説していきます。後悔しない住み替えを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

SHIRO新規分譲地情報のご案内

現在分譲エリア拡大中です。

いち早くSHIROの分譲地情報が欲しい方はこちらよりご登録ください。

マンションと戸建ての基本的な違い

マンションから戸建てへの住み替えを検討するにあたり、はじめにそれぞれの基本的な違いを解説します。

マンションと戸建てでは、所有形態と維持管理に大きな違いがあります。

マンション | 戸建て | |

所有形態 | 共用部分:共有 専有部分:個人所有 | すべて個人が所有 |

維持管理 | 共用部分:管理組合として管理 専有部分:個人で管理 | すべて個人が維持管理 |

マンションは、自分の居住スペース(専有部分)以外の共用部分は、マンションを購入した区分所有者で共有する仕組みになっています。

エレベーターやエントランス、駐車場などの共用部分の維持管理も、管理組合として区分所有者の合意形成を図りながら行っています。そのため、共用部分の日常的な管理、将来のメンテナンスのために、管理費や修繕積立金の支払いが毎月必要です。

また、マンションの場合、共同で所有・生活するため、管理規約や使用細則といったルールのなかで生活しなければなりません。

一方、戸建ては、土地・建物、駐車場などのすべてを自分で所有し、維持管理もすべて自分で行います。マンションのように土地・建物を共同所有するわけではありませんので、自由に利用できます。

マンションから戸建てへ住み替える9つのメリット

マンションから戸建てへ住み替える9つのメリットを紹介します。

- 土地を単独で所有できる

- 騒音トラブルが生じにくい

- 管理費・修繕積立金がない

- 思い通りにリフォーム・建て替えができる

- 駐車場代がかからない

- 家族間のプライバシーを確保しやすい

- 庭が持てる

- 管理規約の制限がなくペットが飼える

- 災害時に避難しやすい

土地を単独で所有できる

マンションでも土地を所有しますが、区分所有者と共有しているため土地だけを処分することはできません。売却する場合、建物とセットで考える必要があります。

そのため、築年数が経過して建物の価値が減少しても、土地だけを切り離して売却することはできません。

一方で、戸建ての場合、土地を単独で所有できるため、資産形成に柔軟に対応できます。

建物と異なり、土地は減価償却しない(年数の経過にともなって価値が減少しない)資産であるため、建物の価値がなくなっても土地だけを売却したり、活用したりすることが可能です。

騒音トラブルが生じにくい

マンションは隣や上下階の住戸と接しているため、生活音の問題が生じやすい環境といえます。周囲からの生活音が気になるというトラブルはよく耳にしますが、知らずに自分が迷惑をかけている可能性もあります。

国土交通省のマンション総合調査によると、マンション内で発生するトラブルの内訳をみると「生活音」に関するものがもっとも多くなっています(全体の43.6%)。

トラブルを防止するために、楽器の使用やペットの飼育方法などが管理規約で制限されているものの、音の問題は依然として主要なトラブル要因となっています。

一方で、戸建ては建物が独立し、隣家との距離が確保されているため、マンションと比べると音の問題は生じにくいといえます。

特に小さな子どもがいる世帯では、近隣に気兼ねなくのびのびと育てられる環境を求めて、マンションから戸建てに住み替える人もいます。

管理費・修繕積立金がない

マンションの場合、共用部分の維持管理、将来の大規模修繕工事のために管理費・修繕積立金の支払いが必要です。

共用設備が充実しているマンションほど管理費や修繕積立金が高くなる傾向ですが、実際には十分に活用されていないケースも見受けられます。

また、築年数の経過とともに修繕積立金が上がる前提(段階増額積立方式)のマンションも多く、将来的に維持管理費の負担が増えていく可能性があります。

一方で、戸建ての場合、土地・建物すべてを自分で管理するため、管理費は必要ありません。ただし、将来のリフォームやメンテナンス費用を計画的に積み立てることは大切です。

修繕箇所や時期も含めて自分のペースで積み立てられるため、長期的に見ると、マンションに比べて維持管理費を抑えやすいでしょう。

思い通りにリフォーム・建て替えができる

マンションでは、リフォームを行う際も、管理規約の範囲内で実施しなければなりません。事前に工事内容を管理組合に申請し承認を得なければならないマンションもあります。

例えば、フローリングを替える際なども、「階下への生活音の問題が発生しないような、一定以上の防音性能を備えた材料を使用しなければならない」など、制限が課されることが一般的です。

また、築年数が経過し建物が老朽化した場合や地震による大きな被害を受けた場合、マンションそのものの建て替えが検討されることもあります。

ただし、マンションの場合、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要など、建て替えのハードルは高いといえます。

一方で、戸建ての場合、建築基準法や都市計画法など関連する法令が守られていれば、自由にリフォーム・建て替えすることが可能です。

たとえば、子どもの独立後に老後の生活を見据えて平屋に建て替える、あるいは、親との同居に合わせて増築するなど、ライフスタイルの変化に合わせ柔軟に対応できます。

駐車場代がかからない

マンションに住みながら車を保有する場合、駐車場代がかかります。

立地によって異なりますが、駅近くの都市部に建てられることの多いマンションでは、月額1万~3万円程度の維持費がかかることが一般的です。マンション内に駐車場の空きがない場合は、近隣の駐車場を確保しなければなりません。

また、特に都市部のマンションでは機械式駐車場が採用される割合が多く、所有できる車のサイズが制限されることもあります。

一方で、戸建てなら、駐車するスペースがあれば、駐車場代は不要です。

また、敷地に余裕があれば、複数台の車を所有したり、大型車を駐車することも可能です。

家族間のプライバシーを確保しやすい

マンションはワンフロアで過ごせる点がメリットである一方、家族間のプライバシーを確保しにくい面もあります。

特に、年齢や性別が異なる子供がいる場合や自宅でのテレワークが多い場合などは、独立性があり落ち着ける空間が必要です。

この点、1階と2階で空間を分けられる一戸建ての場合、家族それぞれの空間を確保しやすく、プライバシーの確保がしやすいのが利点です。

また、戸建ての場合、新築時にライフスタイルや家族構成に合わせた間取りを選びやすい点もメリットといえるでしょう。

庭が持てる

マンションでは、1階の専用庭が付いている部屋を除き、基本的には庭がありません。

バルコニーを利用するとしても、バルコニーは共用部分であり避難経路に設定されています。そのため、入居者の安全確保や維持管理などの側面から、バルコニーの使用に関して制限が設けられています。一部では、景観維持のために、バルコニーに洗濯物や布団を干すことが制限されているマンションも存在します。

一方で戸建ての場合、物件にもよりますが、庭を持つことが可能です。近隣住民への音や臭いなどの影響を考える必要はありますが、ガーデニングやバーベキュー、趣味やDIYの作業スペースなど、自由に活用することが可能です。

収納スペースが足りない場合には、庭に物置を設置し、季節ごとのレジャーグッズや生活用品を、必要に応じて出し入れできるのもポイントです。

管理規約の制限がなくペットが飼える

今では、ペットを飼えるマンションは多くなりましたが、管理規約の範囲内で飼える動物の種類、その数や大きさが制限されていることが一般的です。

また、マンション総合調査をみると、トラブルの発生要因のうち、ペットの飼育に起因するものも一定数あり(全体14.2%)、飼育方法にも注意を払わなければなりません。

戸建ての場合は、近隣へ迷惑をかけない範囲であれば、頭数や大きさに関係なく自由にペットを迎えることができます。

スペースがあれば庭にドッグランを設置するなど、ペットと共生しやすい環境を実現することも可能です。

災害時に避難しやすい

マンションと戸建てを比較する際、災害時の避難のしやすさも重要な検討ポイントです。

地震や火災発生時、マンションには「停電によるエレベーター停止」や「非常階段の混雑」などのリスクがあります。

高層階に住んでいる場合、エレベーターが使えないと非常階段を何十階分も降りる必要があり、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、大きな負担や危険が生じる可能性もあります。

一方、戸建てでは、玄関やリビングからすぐに屋外に出られるため、迅速かつ確実に避難しやすい点がメリットです。

地震による建物被害が軽微であれば、庭や道路にすぐ避難でき、家の中での二次災害の危険を避けることができます。

ただし、戸建てでも立地条件によっては洪水や土砂災害のリスクがあるため、自治体等が公開しているハザードマップを確認して、あらかじめ安全性の高いエリアを選ぶことが大切です。

マンションから戸建てへ住み替えるときの注意点

マンションから戸建てへ住み替えるにあたって、いくつか注意点があります。ここでは特に重要な注意点を解説していきます。

- 自ら維持管理計画を立て、費用を準備する必要がある

- マンションよりも慎重な防犯対策が求められる

- 生活利便性が落ちる可能性がある

自ら維持管理計画を立て、費用を準備する必要がある

戸建ての場合、建物や設備のメンテナンス・更新をすべて自分で計画・実行する必要があります。

マンションのように管理組合に任せる仕組みがないため、前もってのメンテナンス計画と費用の準備が欠かせません。

戸建てでは、屋根や外壁、給排水設備など、すべて自己責任で点検・修繕していかなければなりません。家全体で、部位によって老朽化の速度が違うため、細やかな管理が必要です。

アットホーム株式会社が行った調査によると、築15年~20年の戸建てでは、外壁の塗り替えや屋根の葺き替えに、それぞれ100万円程度の費用がかかります。

これらをまとめて支払うとなると経済的負担が大きくなります。給湯器やエアコンといった設備の交換も考慮し、月1万〜2万円程度を目安に修繕費の積立をしておくと安心です。

戸建てに住み替えた後も長く快適に暮らすためには、「自分自身が管理組合」という意識で、綿密なメンテナンス計画のもと、必要な積立を行うことが重要です。

参照:アットホーム株式会社「2023年『一戸建て修繕』の実態調査」

マンションよりも慎重な防犯対策が求められる

戸建ては、マンションに比べて防犯面で弱くなりやすいため、より積極的な対策が求められます。

マンションには、オートロックや監視カメラ、管理人・住人同士の見守りなど、建物全体でのセキュリティが確立されており、安全が確保される仕組みがあります。

しかし戸建ての場合、外部からの侵入が物理的に容易かつ人目も少ないため、防犯意識を高く持つことが必要です。警察庁のデータでも、侵入窃盗の発生場所別認知件数は、マンション以上に多くなっています。

発生場所 | 全体に占める割合 |

共同住宅(3階建て以下) | 7.3% |

共同住宅(4階建て以上) | 3.8% |

一戸建住宅 | 30.5% |

ただし、戸建てでも、さまざまな防犯対策を講じることでセキュリティの強化が可能です。

- 玄関や勝手口にダブルロックを設置する

- 人感センサーライトや防犯カメラを取り付ける

- 外から見通しのよいフェンスや防犯砂利を敷く

- ホームセキュリティを導入する など

また、新築戸建てであれば、最初から防犯計画を間取りに取り入れることも可能です。たとえば、窓を少なくしたり、防犯ガラスを採用するなど、設計段階で防犯性を高めることもできます。屋内に侵入された際の対策も大切ですが、窓に面格子を設置するなどして、「入りにくそう」と侵入者がためらうような作りにしておくと、より効果的です。

戸建てに住み替える場合、マンション以上に「自分で守る」意識を持ち、立地選びから設備導入まで防犯面を意識した住環境を選ぶようにしましょう。

生活利便性が落ちる可能性がある

戸建てへ住み替えるときは、生活利便性がどの程度変わるかを慎重に確認する必要があります。

一般的にマンションは、駅や商業施設へのアクセスが良好な立地に建てられることが多く、徒歩圏内で日常生活を完結できる便利さがあります。

大規模マンションが多いエリアでは、商業施設やスーパー、公園などが集まっていることも多く、生活利便性が高くなる傾向が見られます。

一方、戸建ては広い敷地を確保するために郊外エリアに建てられることも多く、交通の便や買い物施設までのアクセスが不便になるケースが少なくありません。

それほど変わらないと思っていても、毎日の通勤や通学に加え、日常的に利用するスーパーや病院へのアクセスなどを考えると、想像以上に負担が大きかったと後悔する可能性があります。

郊外に行くほど土地価格は下がる傾向にありますが、生活の利便性とのバランスを慎重に見極めることが重要です。

マンションから戸建てへの住み替えの流れ

ここでは、マンションから戸建てへの住み替えの流れを解説します。

- マンションの売却査定をする

- 査定結果をもとに資金計画を立てる

- 不動産会社と媒介契約を締結する

- マンションの売却活動と戸建ての物件探しを始める

1.マンションの売却査定をする

まずは、不動産会社に売却査定を依頼します。

このとき、複数の不動産会社に依頼することがポイントです。なぜなら、1社の査定結果をもとに判断すると、相場とかけ離れた売り出し価格で進めてしまう可能性があるためです。

また、住み替えの場合、旧居の売却と新居の購入を同じ不動産会社に依頼したほうが、資金計画やスケジュールの把握・調整がしやすく、安心して進めやすいでしょう。

そのため、信頼できる不動産会社・担当者を選ぶためにも、複数の会社を比較することが重要です。

2.査定結果をもとに資金計画を立てる

次に、査定結果をもとに資金計画・購入予算を決めます。

このとき、物件の売れやすさや売却・購入にかかる諸費用、仮住まいが必要になる可能性などを考慮して、無理のない資金計画を立てることが重要です。

なぜなら、査定金額をもとに売却活動を進めても、必ずしもその通りの価格で売れるとは限らないためです。想定した以上に販売期間が長くなれば、価格変更を余儀なくされることもあります。

そのため、「この価格であれば売却できるであろう」という現実的な価格を把握したうえで、資金計画を立てることが大切です。

3.不動産会社と媒介契約を締結する

依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。

媒介契約は、不動産会社に売却を正式に依頼するための契約であり、依頼主や不動産会社の義務、報酬、契約期間などが定められています。

媒介契約には、複数の不動産会社に同時に依頼できる「一般媒介契約」と、1社のみに依頼する「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。

住み替えの場合、1社の不動産会社に依頼したほうがスムーズに進めやすいため、「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」を締結することが一般的です。

媒介契約を締結する際は、契約期間や更新、仲介手数料(支払い時期も含めて)などの目立つ条件だけでなく、レインズ※への登録、販売活動の報告義務などの細かい条件までしっかりと確認しましょう。

※レインズ:不動産会同士が物件情報を共有するネットワークシステム

4.マンションの売却活動と戸建ての物件探しを始める

次に、マンションの売却活動と戸建ての物件探しを始めていきます。

以下の表は、住み替えにおける、引き渡しまでの売却と購入それぞれの流れを表したものです。

売却活動の流れ | 新居購入の流れ |

1.購入希望者が見つかる 2.契約条件の調整 3.売買契約締結(手付金の受領) 4.引き渡しの準備 5.決済・引き渡し 6.仮住まいへ引越し(売り先行の場合) | 1.購入したい物件が見つかる 2.購入申し込み(契約条件の調整) 3.売買契約締結(手付金の支払い) 4.住宅ローン審査 5.住宅ローン契約 6.決済・引き渡し |

住み替えの手続きとして、マンションの売却を先にして戸建ての購入を進める「売り先行」と、戸建てを購入してからマンションの売却を進める「買い先行」があります。

「売り先行」の場合、売却収入を新居の購入資金に充てられるため、資金計画が立てやすい一方、仮住まいの家賃や余分な引越し費用が発生する可能性があります。

「買い先行」の場合、仮住まいは必要ありませんが、資金計画に余裕がなければ実行が難しいかもしれません。今住んでいる家の住宅ローンが残っている場合は、一時的に二重ローンになる、もしくは住み替えローンを利用することが必要です。

住み替えの流れについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

マンションから戸建てへの住み替えでかかる費用

住み替えでは、「現実的な資金計画」が非常に重要です。準備できる自己資金と売却収入(の見通し)に加え、住み替えに必要な費用を把握したうえで資金計画を立てるのがポイントです。

ここでは、「マンションの売却」「戸建ての購入」それぞれにかかる費用を解説します。

下の表は、「マンションの売却にかかる費用」をまとめたものです。

費用 | 内容 | 計算方法・目安 |

仲介手数料 | 不動産会社に仲介業務の報酬として支払う手数料 | 成約金額400万円を超える場合:成約金額×3%+6万円+消費税(速算式) |

登録免許税 | (住宅ローンがある場合)抵当権抹消登記にかかる税金 | 不動産1個につき1,000円 ※マンションの場合、土地・建物で2,000円 |

司法書士費用 | 抵当権の抹消を依頼した場合の費用 | 1万~3万円程度 |

印紙税 | 売買契約書(課税文書)作成するときにかかる税金 | 売買金額によって異なる。 売買金額が1千万円超え5千万円以下の場合:1万円 ※軽減税率適用時 |

住宅ローン繰上完済手数料 | 借入期間満了前に完済するときにかかる手数料 | 5,500円~55,000円 ※金融機関・返済方法による |

次に、「戸建ての購入にかかる費用」をまとめた表を見てみましょう。

費用 | 内容 | 計算方法・目安 |

仲介手数料 | 不動産会社の仲介で購入したときにかかる手数料 | 成約金額400万円を超える場合:成約金額×3%+6万円+消費税(速算式) |

印紙税 | 売買契約書を作成する時にかかる税金 | 売買金額によって異なる。 売買金額が1千万円超え5千万円以下の場合:1万円 ※軽減税率適用時 |

登録免許税 | 所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる税金 | 固定資産税評価額×税率 ※登記の種類によって税率は変わる |

司法書士費用 | 登記手続きを司法書士に依頼した時にかかる費用 | 司法書士によって異なる |

住宅ローン事務手数料 | 住宅ローンの契約にかかる手数料・保証料 | 金融機関によって手数料は異なる 融資事務手数料型の場合:融資金額×2.2% |

このほか、売り先行で進める場合は、新居を購入するまでの期間に、仮住まいの家賃や引っ越し代が発生する可能性があります。

また、新居にあわせて購入する家具や家電、テレビやネット回線の引き込みなど、生活を始めるうえで必要な諸費用も事前にリストアップし、忘れずに資金計画に含めるようにしましょう。

住宅ローンが残っていても、マンションから戸建てに住み替える方法

住宅ローンが残っていても、マンションから戸建てに住み替えることは可能です。

ここでは、住宅ローンを完済するための2つの方法を解説します。

- マンションの売却資金で残りのローンを返済する

- 住み替えローンを利用する

マンションの売却資金で残りのローンを返済する

マンションを売却するには、住宅ローンを完済し、その担保として設定されている抵当権を抹消する必要があります。 そのため、マンションの売却収入で住宅ローンを完済することが基本となり、住宅ローン残高より売却金額が高ければ、問題なく返済することが可能です。

また、仮に、マンションの売却金額でローンを完済できない場合でも、残りを自己資金で返済できれば、住み替えの手続きは進められます。

住み替えローンを利用する

マンションの売却金額や自己資金を活用しても、住宅ローンを完済できない場合「住み替えローン」を利用する方法があります。

住み替えローンは、新居の購入資金に加えて、旧居の住宅ローン残債も借りられる商品です。

たとえば、下記のようなケースでの活用が考えられます。

- 住宅ローン残高:2,500万円

- マンションの売却金額:2,000万円

- 戸建ての購入資金:3,500万円

この場合、旧居であるマンションを売却しても500万円のローンが残りますが、住み替えローンを利用すると、残債の500万円と新居の購入資金3,500万円をあわせた4,000万円を借りることができます。

ただし、住み替えローンは、新居の担保価値以上の借り入れが前提となるため、融資する金融機関側のリスクも大きく、利用のための審査は厳しくなります。

また、一般の住宅ローンより適用金利が高く設定されていることもあるため、家計への影響も鑑みながら、借入金額や返済プランを慎重に考えることが必要です。

マンションから戸建てへの住み替え先|注文住宅・建売住宅・中古住宅の違い

戸建てへ住み替える場合、選択肢として、注文住宅、新築建売住宅、中古住宅が考えられます。

以下の表は、住み替え先を検討するうえで、それぞれのメリット・デメリットをまとめたものです。

注文住宅 | 建売住宅 | 中古住宅 | |

メリット | ・間取りやデザインの自由度が高い ・ライフスタイルや家族構成に合わせた家づくりができる ・建物や地盤の保証がある ・土地探しからこだわれる | ・注文住宅より予算を抑えやすい ・資金計画が立てやすい ・内覧したうえで購入判断できる ・建物や地盤の保証がある ・入居までの期間が短い | ・予算を抑えやすい ・内覧して購入判断できる ・周辺環境や生活利便性について売主に聞ける ・資産価値の下がり方がゆるやか |

デメリット | ・予算が高くなりやすい ・入居まで時間と手間がかかる ・資金計画が立てづらい ・完成形がイメージしにくい | ・間取りやデザインにこだわれない ・建築工程を確認できない ・似た外観の家が建ち並ぶことがある ・注文住宅ほどアフターフォローが充実していない | ・物件によって、リフォームやメンテナンス費用が必要になる ・構造体や水回りなどに見えない欠陥が潜んでいる可能性がある ・住宅性能が低い場合がある |

注文住宅は、家づくりの自由度が高い一方、新築戸建てや中古住宅と比べると、必要資金が高くなります。

また、設計変更などで資金計画が変わりやすく、打合せが多く必要なぶん引渡しまでの期間も長いため、住み替え先として検討する場合はより慎重に進めることが必要です。

一方、建売住宅と中古戸建ては、注文住宅と比べて価格が抑えやすく、引き渡しまでの期間も短く済みます。

ただし、中古戸建ての場合、一般的に売主が個人であり、引き渡し後の保証やアフターメンテナンスは望めません。

対して新築戸建ての場合、住宅品質確保法という法律に基づき、10年間の瑕疵担保責任の保証が付きます。また、住宅会社によって、地盤や設備保証、定期的なアフターメンテナンスが付いています。

注文住宅や建売住宅、中古住宅にそれぞれメリット・デメリットはあるため、予算やライフスタイル、住み替え時期などに合わせて最適な選択をすることが重要です。

新居に求めるゆずれない条件や、住み替えまでのタイムリミットなどをしっかりと整理して臨むことで、後悔しない住宅購入・住み替えを実現しやすくなるでしょう。

マンションから戸建てへの住み替えなら新築建売ブランド「SHIRO」

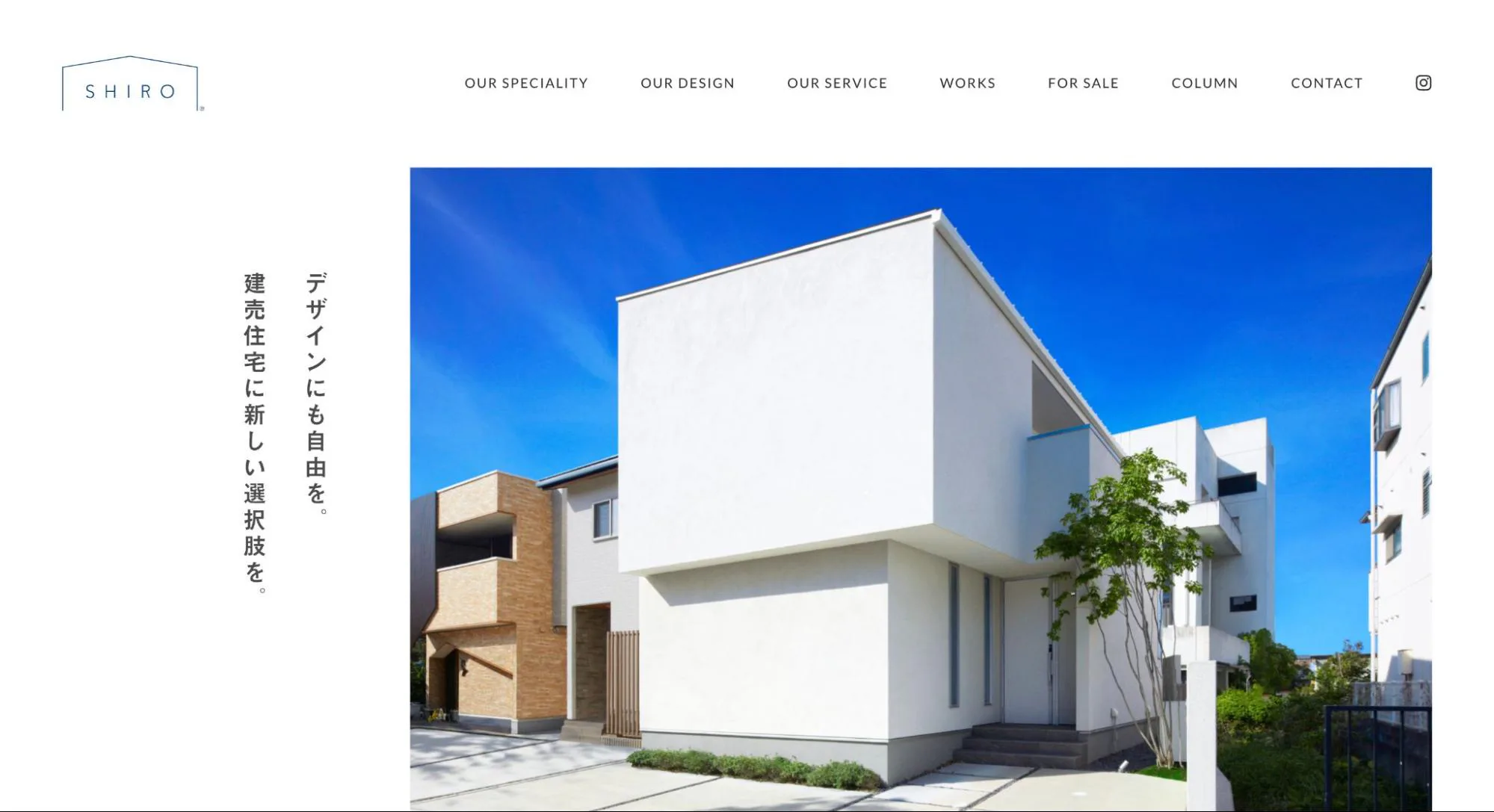

マンションから戸建てへの住み替えを考えるなら、ハウスドゥ・ジャパンが手がける新築建売住宅ブランド「SHIRO」も有力な選択肢です。

「SHIRO」は、「建売住宅に新しい選択肢を」「空間アレンジに自由を」というコンセプトのもと、白を基調としたシンプルで洗練されたデザイン住宅を提供しています。

建売住宅の販売を始めて15年。これまで積み上げてきた経験をもとに、その土地ごとに誰もが住みやすい最適な間取りプランをご提案します。

また、すべての物件において、耐震等級2~3相当、断熱性能については断熱等性能等級4以上で計画するなど、住宅性能にもこだわった仕様となっています。

住み替えにあたっては、資金計画の立てやすさも大切なポイントです。「SHIRO」は、土地と建物を一括で販売・管理しているため、資金計画が立てやすく、契約手続きの手間や時間がかかりにくい点が大きなメリットです。

売却と購入を同時に進める住み替えでは、検討しなければならない点も少なくありません。資金計画から住み替えの手続きまで、不動産取引に精通するスタッフがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:マンションから戸建てへの住み替えは資金計画から始めよう

マンションから戸建てへの住み替えには、土地を個人で所有できる、騒音トラブルが生じにくい、思い通りにリフォームができるなどの多くのメリットがあります。

その一方で、維持管理や将来のメンテナンス費用の積み立て、防犯対策など、注意しなければならない点もあります。

住み替えに際して、売却金額の見通しや、売却・購入にかかる諸費用を把握し、無理のない資金計画を立てることが重要です。

特に、住宅ローンが残っている場合は、、返済資金の調達方法を慎重に検討し、完済までの見通しをしっかりと立てることが重要です。

マンションから戸建てへの住み替えを検討している方には、資金計画が立てやすく、契約や住宅ローンの手続きの手間が少ない新築建売住宅「SHIRO」もおすすめです。

特に、「デザインや間取りにもこだわりたいが、できるだけ購入資金は抑えたい」という方は、デザイン性にこだわった建売住宅「SHIRO」をぜひご検討ください。

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

SHIRO新規分譲地情報のご案内

現在分譲エリア拡大中です。

いち早くSHIROの分譲地情報が欲しい方はこちらよりご登録ください。

KEYWORDS