建売住宅の購入の流れを5ステップで紹介|失敗を防ぐポイントとは

建売住宅の購入を検討しているものの、何から始めれば良いかわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 建売住宅は、完成済みの物件も多く、契約から入居までをスムーズかつスピーディに進めやすいのが大きな魅力です。 購入の流れや費用の準備のタイミングをあらかじめ把握しておくことで、安心して理想の住まいを手に入れることができます。 そこで本記事では、建売住宅の購入の流れを5ステップでわかりやすく解説し、そのうえで、必要な費用とタイミング、失敗しないためのポイントを詳しく紹介します。建売住宅の購入で後悔しないために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

建売住宅と注文住宅の購入方法の違い

建売住宅と注文住宅では、住宅の購入手続きが異なります。

注文住宅の場合は、購入申し込みをしてから間取りや仕様の打ち合わせ、行政への申請、工事などを進めます。

工事代金は、手付金・中間金・残金と数回に分けて支払う必要があり、途中でプラン変更があれば変更契約を交わすなど手続きが複雑になりやすいです。

また、建物が未完成の段階では住宅ローンの本融資は受けられないため、手付金や中間金を支払う際は別途つなぎ融資と呼ばれるローンを組む必要があります。

一方、建売住宅の場合、販売価格が確定しており、物件を選んで代金を支払うシンプルな手続きです。販売価格に土地・建物の代金が含まれているため、住宅ローンの申し込み手続きもスムーズに進めやすいでしょう。支払いが終わればすぐに引き渡しを受けて入居することが可能です。

このように建売住宅と注文住宅では、購入手続きに大きな違いがあります。

建売住宅を購入する流れを5ステップで解説

建売住宅を購入する具体的な流れを、以下5ステップで解説していきます。

- 建売住宅を探す

- 候補の物件を内覧する

- 購入を申し込む

- 売買契約を締結する

- 購入物件の引き渡し

順番に詳しく見ていきましょう。

STEP1|建売住宅を探す

まずは、希望条件に合う建売住宅を見つけましょう。物件を探すには、以下のような方法があります。

- 不動産情報サイトで検索する

- 住宅会社のホームページから調べる

- モデルハウスを見学する

- 住宅情報雑誌や折込チラシで探す

- 不動産仲介会社に物件探しを依頼する

もっとも手軽な方法は、不動産情報サイトで希望条件を入力して検索することです。エリアや路線、価格帯から物件を絞り込めるため効率的に探せます。

希望条件に合う物件が見つからなければ、メルマガや公式LINEに登録しておき通知を待つ方法もあります。好条件の物件はすぐ売れてしまう可能性が高いため、最新情報を入手できるように準備が大切です。

物件探しの期間は状況によりさまざまですが、本格的に探し始めてから購入するまで4か月〜6か月ほどかかる方が多い傾向です。

時間をかけ過ぎると方向性を見失いやすくなるため、長くても1年以内には決めることを目標にすると良いでしょう。

STEP2|候補の物件を内覧する

候補の建売住宅が見つかれば、内覧の申し込みをしましょう。内覧時には、主に以下のポイントをチェックしてみてください。

住宅の内部 |

|

住宅の外部 |

|

周辺環境 |

|

特に、周辺環境は物件資料だけではわからない部分が多く、実際に歩いて確かめることが大切です。街の雰囲気や人通りは曜日や時間帯によって変わるため、数回に分けて見学することをおすすめします。

内覧する物件数は人によりさまざまですが、2〜3件以上の物件を内覧し、比較する方が多い傾向です

内覧数が増え過ぎるとかえって迷いやすくなるため、希望条件・優先順位を整理し、ある程度絞り込んでおくといいでしょう。

STEP3|購入を申し込む

内覧のうえ納得できる建売住宅が見つかれば、不動産会社に購入を申し込みます。購入申込は、売買契約を締結する前に、売主に対して正式に購入の意思表示をする手続きです。購入金額や手付金、引き渡し時期などの条件を調整・交渉します。

購入申込金として1万円〜10万円ほど必要な場合もあるため、現金を用意しておくことをおすすめします。

また、購入申し込みのタイミングで、住宅ローンの事前審査の手続きが必要です。

売買契約を締結したあとに住宅ローンを利用できないことがわかると、契約手続きを進めることができません。そのため、事前審査で、購入者の資金計画に問題がないか見通しを立てる必要があります。

事前審査では以下の書類を準備しましょう。

- 本人確認書類:運転免許証や健康保険証など

- 収入を証明できる書類:前年度の源泉徴収票や確定申告書の写しなど

- 物件情報がわかる書類:物件の概要書や価格表、図面などの写し

- 返済中の他のローンがある場合は契約内容がわかる書類:ローン残高証明書など

なお、事前審査は、早ければ1日、通常3日〜7日程度で結果が出ます。

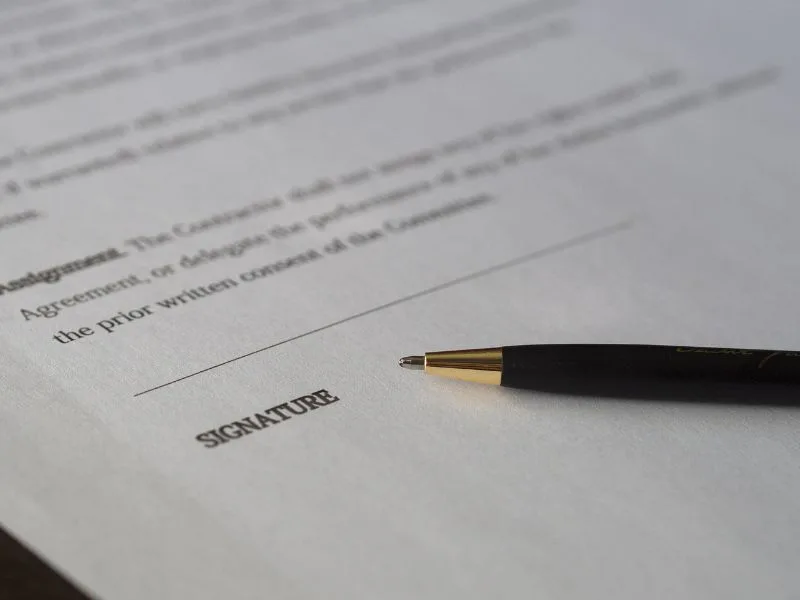

STEP4|売買契約を締結する

住宅ローンの事前審査が終われば、売買契約に進みます。不動産会社へ事前審査に通過した旨を連絡し、契約書類を準備してもらいましょう。

事前に売買契約書や重要事項説明の書式をもらっておくと、しっかりと内容を確認したうえで契約手続きにのぞめます。

売買契約の際は、印鑑と手付金が必要です。手付金とは、売買代金の一部を前払いするお金です。具体的には「建売住宅購入時の諸費用」の章で詳しく解説します。

また、不動産の売買契約では、契約締結前に、宅地建物取引士から「重要事項説明」が義務づけられています。説明内容に少しでも不明点があれば、遠慮せず質問して解決しておきましょう。

契約手続きを終えたあとは、住宅ローンの本審査に進みます。本審査に必要な書類は以下のとおりです。

- 物件情報がわかる書類:売買契約書、重要事項説明書、登記簿謄本、図面など

- 勤務先・勤務状況がわかる書類:勤続年数が記載された健康保険証など

- 本人確認書類

- 住民票

- 印鑑証明書

- 収入を証明できる書類

書類の不備などの問題がなければ、本審査の申し込みから2週間程度で結果通知がくるでしょう。

参照:e-Gov法令検索|宅地建物取引業法|第35条(重要事項の説明等)

STEP5|購入物件の引き渡し

住宅ローンの本審査が通れば、売買契約時に定めた融資実行・引き渡し日に向けて準備します。

引き渡しでは、ローンを実行して売買代金を支払い、購入物件の鍵や必要書類などを受け取り、引き渡しが完了します。

なお、引き渡し前には立ち会い検査を行い、契約通りの内容になっているかや傷や設備などの不具合がないかを確認します。

入居後に見つかった不具合は有償対応になる可能性があるため、細かい点でも気づいたことがあれば不動産会社へ伝えておきましょう。補修が必要な場合は補修工事完了後の引き渡しになります。

完成した状態の建売住宅であれば、契約してから早くて1か月ほどで入居することも可能です。未完成の物件を選んだ場合、契約から入居までの期間は4か月程度が目安です。

建売住宅の購入にかかる費用

ここでは、物件価格とは別にかかる諸費用、手付金について解説していきます。

- 建売住宅購入時の諸費用

- 売買契約締結時の手付金

建売住宅購入時の諸費用

建売住宅購入時の諸費用の目安は、売買価格の5~8%となります。

その内訳は、次のとおりです。

- 仲介手数料

- 印紙代

- 所有権移転・抵当権設定登記費用

- 住宅ローン事務手数料・保証料

- 固定資産税・都市計画税の精算金

- 火災保険料・地震保険料

- 諸費用以外のオプション費用

仲介手数料

仲介手数料は、売主と買主を仲介する不動産会社へ支払う手数料です。簡易的な計算方法は次のとおりです(売買金額400万円超え)。

売買金額×3%+6万円+消費税

たとえば、3,500万円の建売住宅の場合

3,500万円×3%+6万円=122万1,000円(税込)

一般的に、売買契約時に仲介手数料の半金、残りを引き渡し時に支払う不動産会社が多い傾向です。

ただし、これは仲介手数料の上限を定めたものであり、不動産会社によってはこれより低くなる場合もあります。

また、不動産会社を介さず、建売住宅の売主である不動産会社から直接購入する場合、仲介手数料は必要ありません。

印紙代

印紙代は、売買契約書や住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)を作成する際に必要となる税金です。

契約金額や借入金額によって税額は変わり、1,000万円超え5,000万円以下の場合、1万円(軽減税率適用時:令和9年3月31日までに作成される文書)となっています。

なお、ネット銀行もしくはWEBサイトで金銭消費貸借契約を締結する場合、契約書への印紙の貼付が発生しないため、印紙代も必要ありません。

参照:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

所有権移転・抵当権設定登記費用

建売住宅の所有権を買主にするための「建物表題登記」や「所有権保存登記」「所有権移転登記」が必要です。また、住宅ローンを利用する場合は、契約時に抵当権を設定するため「抵当権設定登記」が必要です。

これらの登記には、登録免許税がかかるほか、司法書士や土地家屋調査士に登記手続きを依頼するための手数料がかかります。

登記関連費用として、物件価格や借入金額によりますが、20〜50万円程度の費用が必要です。

住宅ローン事務手数料・保証料

住宅ローンを借りる際、事務手数料や保証料がかかります。

金融機関、商品によって、事務手数料型と保証料型があり、融資金額によって変わります。

事務手数料型で比較的多いのは、融資金額の2.2%(税込)の手数料がかかる商品です。

たとえば、3,000万円の借り入れをした場合、事務手数料は66万円(3,000万円×2.2%)となります。

また、事務手数料型と保証料型でも、金融機関によって、「契約時に一括で支払うタイプ」と「金利に上乗せして毎月の返済額と併せて支払うタイプ」があります。

金利上乗せタイプの場合、契約時にまとまった費用は必要ありませんが、適用金利に0.2%(金融機関によって異なる)が上乗せされます。

固定資産税・都市計画税の精算金

固定資産税・都市計画税の精算金は、年の途中で建売住宅を売買した場合に、その年度分の税金を、売主と買主の間で精算するためのお金です。

固定資産税については、毎年1月1日時点の所有者に当該年度分の納付義務があります。一方で、建売住宅の引き渡しを受けた時点で所有者が売主から買主に変わります。

そのため、通常、引き渡し日を基準に、売主が支払った固定資産税・都市計画税を精算します。

火災保険料・地震保険料

火災保険は、火災や台風、落雷、集中豪雨、河川の氾濫による浸水、水濡れなどの被害に備えるための保険です。地震保険は、火災保険とセットで加入することができ、地震による建物の損壊や火災、津波などの被害を補償するものです。

保険の対象は、建物と家財があり、補償内容(どういった被害に備えるか)、保険金額、契約期間(最長5年)、支払い方法で保険料は変わります。

また、建物の面積や構造、エリアによっても保険料は異なりますが、長期一括払い(5年分)の場合、20~35万円程度が目安となります(地震保険あり)。

諸費用以外のオプション費用

建売住宅の販売価格に含まれないオプション費用です。何がオプションになるかは、販売会社や物件によって異なりますが、次のものが考えられます。

- カーテンレール

- シャッター(2階部分など)

- 網戸

- 室内用物干し

- 食洗器のグレードアップ

- テレビアンテナなど

これら以外にも、新居での生活を始めるうえで、インターネット回線の工事や表札、照明、エアコン設置費などが必要となります。

売買契約締結時の手付金

売買契約締結時に、手付金が必要となります。

手付金とは、売買契約が成立した証として買主から売主に対して支払われるお金です。諸費用と異なり、最終的に売買代金の一部に充当されるのが一般的です。

手付金の相場としては、売買金額の5%~10%ですが、当事者間の同意によって異なる金額を定めることも可能になります。ただし、売主が不動産会社である建売住宅の場合、売買金額の20%が上限です(宅地建物取引業法第39条)。

手付金には、解約手付の意味があり、買主は手付金を放棄する、売主は手付金の倍額を支払うことで売買契約を解除できます。

また、一般的に、売買契約上の義務を履行しないなどの契約違反があった場合、手付金が違約金(損害賠償)としての意味があります(違約手付)。

建売住宅購入までにかかる期間と準備

ここでは建売住宅の購入にかかる期間と購入後の準備について解説していきます。

- 建売住宅の購入にかかる期間

- 建売住宅購入後にやること

建売住宅の購入にかかる期間

建売住宅の購入には、検討期間を含めると引き渡しまで半年から1年程度の期間がかかります。

検討段階では、無理のない資金計画を立て、建物の間取りや広さ、立地など優先順位を決めます。建売住宅の場合、エリアによっては供給戸数は限られるため、予算、優先順位を明確にし、理想の物件が出た場合に迅速な購入判断ができるよう準備しておくことが重要です。

売買契約から入居まで、完成物件と未完成物件かによって異なりますが、完成物件の場合、1か月程度で入居することも可能です。一方未完成物件の場合、3か月~半年程度の期間がかかります。

建売住宅では、物件探しに時間がかかる可能性があることを踏まえ、希望する入居時期に合わせ余裕をもったスケジュールで進める必要があります。

建売住宅購入後にやること

建売住宅の売買契約を締結後、次のような入居準備が必要となります。

- 現在の住居(賃貸など)の退去日と建売住宅への入居日の調整

- 引越しの見積もり依頼と日程調整

- カーテンやブラインドの採寸と注文

- (必要に応じて)駐車場などの外構工事の手配

- (必要に応じて)お祓い・竣工祭の手配

一般的な引越しの準備とほぼ同じですが、建売住宅では特に入居日の調整がポイントです。

購入申し込みの際に不動産会社へ引き渡し希望日を伝える必要があるため、おおよそのスケジュールを事前に決めておきましょう。

竣工祭や仏壇の移動が必要な場合、引き渡し日がわかれば専門業者の手配を進められます。繁忙期には予約が取りにくくなるため、購入物件がほぼ決まった段階で早めに連絡しておくと良いでしょう。

建売住宅の購入で失敗しないための注意点

建売住宅の購入に失敗しないためには、以下3つのポイントをおさえておくことが大切です。

- 購入前の内覧で徹底的にチェックする

- 売買契約に含まれる範囲を確認しておく

- 安易に値引きなどの交渉をしない

それぞれ詳しく解説していきます。

購入前の内覧で徹底的にチェックする

建売住宅は実物を確認してから購入できるため、内覧時に徹底的にチェックしておけば失敗するリスクを避けられます。

ポイントは、実際に生活する様子を思い浮かべながら物件のなかを歩いてみることです。

家族の部屋の割り当てを考え、朝起きてから食事や家事をする流れを確認すると、使いやすいか間取りかどうかを判断できます。例えば、洗濯機置き場からベランダまでの移動や家具やソファの配置など、実際の生活をイメージするとよいでしょう。

また、細かな傷や施工不良がないかも観察しましょう。施工が雑な物件の場合、壁のなかや床下などの見えない部分に大きな問題が隠れている可能性があります。

買ってはいけない物件を見分ける具体的な方法は、以下の記事を参考にしてください。

売買契約に含まれる範囲を確認しておく

建売住宅を購入する前に、見積書や契約書の細かい部分まで確認することが大切です。

特に、代金の内訳や備考欄に注目しましょう。オプション料金の注意書きなどが記載されていることが多いです。

建売住宅はモデルハウスとして展示されることもあり、内覧時に備え付けられていても、売買代金に含まれない可能性があります。

一般的には、カーテンレールや網戸、エアコンなどは契約金額に含まれていません。見落としやすいため、あらかじめ見積もりを依頼し、予算を確保しておくと安心です。

オプション料金の一つひとつは小さな金額でも、積み重なると予算オーバーになることもあります。

暮らし始めてから後悔しないためにも、購入前に費用の総額を正確に把握しておきましょう。

安易に値引きなどの交渉をしない

建売住宅を少しでも安く購入したいと考える方も多いですが、安易な値引き交渉はリスクが高いため、おすすめできません。

特に、購入するかどうか決まっていない段階で値引きを求めると、不動産会社から不信感を抱かれる恐れがあります。

値引交渉は、購入すると決めてから購入申込書で行うことを覚えておきましょう。他に何人も購入希望者がいる人気物件では、実質的に値引き交渉は難しくなります。

好条件の物件を逃さないためにも、値引き交渉するかどうかは慎重に判断してください。

どうしても安く購入したい場合は、交渉しやすいタイミングを見極めるのがポイントです。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)第2条2項により、住宅は竣工後1年を超えると新築住宅と表記できなくなります。そのため、竣工後半年〜9か月程度経過した建売住宅は比較的交渉しやすいです。

ただし、値引きのために購入を遅らせて機会を逃したり、内容を確認せず安い物件を選んだりすると後悔する可能性が高いため、納得できる物件を探すことを優先してください。

参照:e-Gov法令検索|住宅の品質確保の促進等に関する法律|第2条(定義)2項新築住宅

購入後の保証やアフターサービスをチェックする

建売住宅には、法律上、10年間の保証が付いています(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。

ただし、この保証が適用される範囲は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に限られます。

また、建売住宅の販売会社が独自に提供する保証やアフターサービスを受けられる場合があり、次の点をしっかりと確認しましょう。

- 保証対象となる項目・設備

- 保証期間

- 保証を受けるための条件

- アフターサービスの点検箇所・無償範囲など

保証期間を過ぎると有償対応になってしまうため、定期的に建物の躯体や設備をチェックすることも大切です。

建売住宅の購入ならデザイン住宅「SHIRO」にお任せ

建売専門の新築・デザイン住宅SHIROは、不動産事業で実績豊富なハウスドゥ・ジャパンが提供するオリジナルブランドです。

住む人が自ら豊かな空間をデザインできるように、シンプルかつ空間の余白を重視した建売住宅を提供しています。

約1,600棟以上を販売したノウハウがあるため、購入時の手続きもスムーズに進むよう手厚いサポートを受けられます。

気になる物件がございましたらぜひお気軽にお声がけください。

建売住宅の購入に関するよくある質問

では最後に、建売住宅の購入に関するよくある質問をご紹介します。

- 購入するなら建売住宅と注文住宅のどちらが安い?

- 購入時に現金を用意できない場合は?

- 購入後に入居時期を遅らせるのは可能?

購入前に不安や疑問を解決しておきましょう。

Q1|購入するなら建売住宅と注文住宅のどちらが安い?

住宅・土地の面積や仕様などがほぼ同じ条件であれば、注文住宅よりも建売住宅の方が比較的リーズナブルに購入できます。

個別に設計する手間を削減したり資材をまとめて仕入れることで、建築コストを抑えて建てられるためです。

住宅金融支援機構の2023年度調査によると、住宅購入に必要な資金は建売住宅で3,603万円、土地付き注文住宅で約4,903万円でした。

住宅の広さや立地条件にもよりますが、建売住宅の方が費用を抑えてマイホームを購入できることがわかります。

なお、建売住宅の価格には建物代と土地代の両方が含まれていますが、注文住宅の価格には土地代が含まれていません。物件情報サイトなどで価格を比較する際は注意してください。

Q2|建売住宅の購入時に現金や頭金を用意できない場合は?

建売住宅の諸費用を現金で用意できない場合は、住宅ローンに諸費用を組み込んだり、諸費用ローンを利用したりすることを検討してみましょう。

諸費用ローンとは、住宅を購入する際にかかる費用に対して融資を受けられるローンです。金融機関によっては引越し費用などにも使える場合があります。

また、多くの金融機関では、諸費用を住宅ローンに組み込むことも可能です。ただし、物件価格以上の借り入れをすることになるため、審査の基準も厳しくなります。「収入に対して借入金額が大きすぎない」「就業状況や収入が安定している」「「車などの他のローンの返済残高が少ない」などが条件になるでしょう。

また、売買契約時に支払う手付金や仲介手数料は、通常、現金(自己資金)で用意することが必要なため、できる限り手元の資金を貯めてから購入手続きを進めることをおすすめします。

Q3|購入後に入居時期を遅らせるのは可能?

建売住宅の引き渡し日は、変更できないことが多いです。

不動産会社は、建売住宅の光熱費や固定資産税などの維持費を負担しています。、売買契約で定めた引き渡し日に向けて、精算金の処理やハウスクリーニングの日程調整なども進めています。

そのため、引き渡し日を遅らせることは、基本的にできないと考えておきましょう。

特に、引き渡し日の直前に申し出ると物理的に難しく、やむを得ない事情がある場合はできるだけ早く不動産会社に相談しましょう。

なお、売主から引き渡しを受けたとしても、すぐに入居する必要はありません。

引越しの日程調整などの問題であれば、引き渡しを受けてから期間を空けても問題なく、引き渡しから1か月〜2か月後に入居する方もいます。

ただし、租税特別措置法第41条により、所得税の住宅ローン控除を受けるためには購入後6か月以内には入居する必要があります。

住所変更後は、郵便物だけ先に届いてしまう可能性もあるため、入居時期を遅らせる場合はポストだけ先に設置してこまめに確認するなどの工夫が必要です。

参照:e-Gov法令検索|租税特別措置法|第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

Q3|建売住宅を購入した後に確定申告は必要?

住宅ローン控除を受けるためには、初年度の確定申告が必要です。

住宅ローン控除は、一定の条件を満たすことで、毎年年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税あるいは住民税の一部から控除するものです。

新築住宅の場合、住宅性能に応じて、4,500万円(子育て世帯等は5,000万円)の最大控除額に対し、13年間控除を受けられます。

ただし、住宅ローン控除の適用を受けるためには、購入した翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。

確定申告に必要な主な書類は、次のとおりです。

- 確定申告書

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 源泉徴収票(サラリーマンの方など)

- 本人確認書類の写しとマイナンバー確認書類

- 住宅ローンの年末残高を証明する書類

- 売買契約書・工事請負契約書の写し

- 登記事項証明書など

会社員の方であれば、2年目以降は年末調整で手続きできるため、確定申告は不要です。

参照:国土交通省|住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)

まとめ:建売住宅を購入する時は事前準備を徹底しよう

本記事では、建売住宅の購入の流れを5ステップでご紹介しました。

建売住宅は建物が完成した状態で購入できるため、注文住宅に比べて手続きはシンプルで手間が少ないです。契約から早くて1か月で入居できる場合もあります。

ただし、手続きがスピーディーに進む分だけ、事前準備を徹底しておく必要があります。

売買契約時と引き渡しの際には、手付金や諸費用が現金で必要になるため、計画的に準備しておきましょう。また、入居までの日程を想定して引越しなどを手配しておくと、スムーズに新生活を始められます。

建売住宅ブランド「SHIRO」は、洗練されたデザインと暮らしやすい間取り、高い経済性を兼ね備えた建売住宅です。

購入手続きも、土地と建物をまとめて一括管理するため、スムーズに進められ、建売住宅を検討される方には、有力な選択肢となるはずです。

ご予算や資金計画、土地探しのご相談など、お気軽にお問い合わせください。

吉本えり

二級建築士・整理収納アドバイザー1級資格保有。大学院まで建築学を専攻し、ハウスメーカーでの勤務を経てWebライターとして独立。建築、不動産、インテリアなど住まいに関する記事を執筆しています。執筆実績100記事以上。

KEYWORDS

- #建売住宅・分譲住宅

- #住宅購入

- #住宅購入費用

RECOMMEND

関連記事